ブログアフィリエイトを始めたものの、上手に記事を書けず途方に暮れています。初心者の僕でもうまく書くコツはあるんでしょうか?

こんなお悩みを解決します。

この記事を書いている僕はブログ歴7年です。副業でブログを始めて1年で月100万円を達成し、現在はブログで生計を立てています。

今回は、ブログ記事の書き方についてご紹介します。

実際、僕は本記事でご紹介する手順で300本ほど記事を書いてきたおかげで、1ヶ月で34万回も読まれるブログをつくることができました。

本記事では、初心者でもプロ並みに上手なブログが書けるように、6つの手順で記事の書き方を解説していきます。

手順ごとに具体例を挟みつつ解説しているので、本記事は「ブログの書き方テンプレート」としてお使いいただけるはずです。

これからブログを本格的に始めようと思っている方は、初心者でも稼げるブログの始め方を徹底解説【おすすめの無料ブログも紹介】をご覧ください。ブログの始め方を丁寧に解説しています。

ブログの書き方が重要な理由【読まれる記事の条件】

そもそも、どうして「ブログの書き方」は重要なのでしょうか?

紙媒体との違い、読者視点の大切さ、読者の悩み解決という3点から解説していきます。

ブログの書き方の重要性を理解することで、記事ライティングへの熱意が変わってくるので、最初に確認しておきましょう。

①:WEB媒体(ブログ)と紙媒体(雑誌・書籍)の違い

ブログは、紙の本や雑誌のようにじっくりと読まれることはありません。

なぜなら、Webと紙媒体では読者の行動や心理が大きく異なるからですね。

- ブログ:無料で情報にアクセスできるため、読むモチベーションが比較的低い。検索すれば類似記事が多数見つかるため、少しでも分かりにくいと感じたらすぐに離脱しやすい

- 紙媒体:お金を払って購入しているため、読むモチベーションが高い。多少難解でも、元を取ろうと最後まで読もうとする傾向がある。

あなたも普段インターネットで検索するとき、「この記事、ちょっと読みにくいな」と感じたらすぐに別のページを開きませんか?

Web上には情報が溢れているため、読者は非常にシビアです。

特にスマホで読む場合、小さな画面で集中して長文を読むのは負担になります。

だからこそ、ブログでは読者の注意を引きつけ、流し読みでも内容が伝わるような「書き方の工夫」が重要なのです。

②:「読者視点」が最も大切なたった一つの理由

ブログの書き方には様々なテクニックがありますが、その根底にある最も大切な心構えが「読者視点」です。

なぜなら、読者があなたのブログを読む理由はただ一つ、「自分の悩みや疑問を解決したい」からですね。

極端な話、読者はあなたの書きたいことや伝えたい主張には、ほとんど興味がありません。

例えば、あなたがレストランを探している時、「シェフのこだわりが詰まった渾身の一皿!」とだけ書かれた紹介文と、「記念日デートにぴったり!夜景が見える個室で特別なディナーを」と書かれた紹介文、どちらに惹かれますか?

多くの人は後者を選ぶはずです。

それは後者の方が「読者(レストランを探している人)の目的や知りたいこと」に応えているからです。

ブログを書くときは常に、「この記事は、読者のどんな悩みを解決できるだろう?」「読者が本当に知りたい情報は何だろう?」と自問自答する癖をつけましょう。

この「読者目線」こそが、読まれるブログ記事を書くための最も重要な土台となります。

具体的な読者のイメージ像(ペルソナ)を作る方法は、ブログでペルソナを作る方法を解説【詳細設定は不要】で解説しています。

③:読まれる記事は「読者の悩み解決」がゴール

読者目線で書くことの重要性を理解したら、次に意識すべきはブログ記事のゴールです。

記事のゴールは、読者が抱えている悩みや疑問を解決し、「この記事を読んでよかった!」と心から思ってもらうことにあります。

読者は何かしらの「知りたい」「解決したい」「できるようになりたい」といった目的を持って、あなたのブログにたどり着きます。

その目的を達成する手助けができて初めて、読者は記事に価値を感じ、満足してくれるのです。

- 疑問や悩みが明確に解決される

- 知りたかった情報が分かりやすく手に入る

- 次に何をすべきかが分かる

- 読んでいてストレスがない、むしろ楽しい

逆に、書き手が書きたいことだけを書いた自己満足の記事は、読者のニーズからズレてしまいがちです。

残念ながら読者は価値を感じず、途中で読むのをやめてしまうでしょう。

例えば、「ブログ 書き方」と検索する人に対しては、「具体的な書き方の手順が分かり、記事作成への不安が解消された」という状態がゴールになります。

記事を書き始める前に、「この記事を読み終えた読者に、どんな状態になってほしいか?」というゴールを明確に設定することが、読者の心に響く記事を作るための鍵となります。

読まれるブログ記事を構成する6つの要素

読まれる記事を書くための心構えができたところで、次はブログ記事が具体的にどのような「部品」で組み立てられているのかを見ていきましょう。

普段何気なく読んでいるブログ記事も、実はいくつかの要素(パーツ)に分解できます。

一般的に、ブログ記事は主に以下の6つの要素で構成されています。

- 記事タイトル: 読者が最初に目にする、記事の顔。

- アイキャッチ画像: タイトルと共に記事の第一印象を決める画像。

- リード文: 読者の興味を引きつけ、本文へと誘導する導入部分。

- 見出し: 本文の内容を整理し、読みやすくするための道しるべ。

- 本文: 記事の中核。読者の疑問に答え、価値を提供する部分。

- まとめ: 記事の内容を要約し、読者の次の行動を促す締めくくり。

これらの要素それぞれの役割を理解し、一つひとつ丁寧に作り上げていくことが、読まれる記事を作成する近道です。

ここからは、これらの要素の具体的な役割について、もう少し詳しく解説していきます。

①記事タイトル:読むか読まないかを決める最重要ポイント

記事タイトルは、読者があなたの記事に触れる最初の接点です。

検索結果の一覧やSNSのタイムライン上で、無数の情報の中から「この記事を読んでみよう」と思ってもらえるかどうかは、タイトルにかかっています。

どんなに素晴らしい内容の記事を書いても、タイトルが魅力的でなければクリックしてもらえず、読まれることすらありません。

まさに、記事の「顔」であり、クリック率を左右する最重要要素と言えるでしょう。

読者の悩みや興味関心に寄り添い、「この記事を読めば悩みが解決しそうだ」「面白そうだ」と感じさせるタイトル作りが求められます。

具体的なタイトルの付け方は、失敗しないブログ記事のタイトルの決め方【クリック率を上げる】で詳しく解説しています。

②アイキャッチ画像:視覚的な魅力とSNSシェア効果

アイキャッチ画像は、記事タイトルのすぐ下や、SNSでシェアされた際に表示される画像のことです。

タイトルと共に、記事の第一印象を決定づける重要な要素で、視覚的な魅力で読者の興味を引きつけます。

Xなどで記事がシェアされた際、アイキャッチ画像があるかないかでクリック率が大きく変わると言われています。

記事の内容を象徴し、読者の関心を引くような画像を選ぶことが大切です。

ブログ全体のデザインや雰囲気作りにも貢献します。

魅力的な画像を無料で手に入れる方法は ブログにおすすめのフリー画像素材サイト9選【商用利用OK】 を、適切な画像サイズについては ブログに最適な画像サイズ・容量とは?【画像圧縮の方法も解説】 を参考にしてください。

③リード文:読者の心を掴み、本文へ誘導する導入部

リード文は、タイトルとアイキャッチ画像で興味を持ってくれた読者を、スムーズに本文へと導くための導入部分です。

ここで読者の心を掴み、「この記事は読む価値がありそうだ」と思わせることができなければ、多くの読者は本文を読む前に離脱してしまいます。

リード文では、読者の悩みや疑問に共感を示し、「この記事を読むことで、あなたのその悩みはこう解決しますよ」という記事のベネフィットを明確に提示することが重要です。

記事全体の簡単な要約を伝えつつ、読者の期待感を高め、本文への橋渡しをする役割を担います。

具体的なリード文の書き方は、ブログ記事のリード文の書き方をわかりやすく解説【例文付き】をご覧ください。

④見出し:記事の道しるべ!内容を分かりやすく整理

見出しは、長い本文を論理的なかたまりに分け、内容を整理するための「道しるべ」です。

読者は見出しを頼りに記事全体の構成を把握し、自分が知りたい情報がどこに書かれているかを見つけます。

適切に見出しが設定されていれば、流し読みする読者にも記事の要点が伝わりやすくなります。

見出しにはH2、H3、H4といった階層があり、これらを正しく使い分けることで、記事の構造が明確になり、読者にも検索エンジンにも分かりやすい記事になります。

見出しを見ただけで何が書かれているか推測できるように、具体的で分かりやすい言葉を選ぶことが大切です。

⑤本文:読者の疑問に答え、価値を提供する中核

本文は、記事の核心部分であり、読者の疑問や悩みに具体的に答え、有益な情報(価値)を提供するパートです。

見出しで示されたテーマについて、分かりやすく、具体的に、そして信頼できる情報をもとに解説を進めます。

ただし、前述したように、タイトルやリード文、見出しが魅力的でなければ、どんなに素晴らしい本文も読まれることはありません。

本文執筆では、設定したペルソナに向けて語りかけるように、結論ファースト(PREP法など)を意識し、具体例や根拠を示しながら、読者の理解を深めることを心がけましょう。

専門用語を避けたり、図解や箇条書きを使ったりする工夫も、読者の理解を助ける上で重要です。

読みやすい文章の書き方のテクニックは わかりやすい文章の書き方をブログ歴6年の筆者が解説【テクニック15選】 で詳しく解説しています。

⑥まとめ:内容の再確認と次の行動を促す締めくくり

まとめは、記事の最後に配置され、内容全体を要約し、重要なポイントを再確認させる役割を持ちます。

読者が記事で得た知識や情報を整理し、記憶に定着させる手助けをします。

しかし、「まとめ」は単なる要約ではありません。

読後感を良くし、読者に「読んでよかった」と感じてもらうとともに、次にどんな行動をとってほしいかを促す重要な役割も担っています。

読者の行動の具体例としては、関連記事を読む、紹介した商品を検討する、SNSでシェアするなどですね。

記事の結論を再度強調したり、読者へのメッセージを伝えたり、関連性の高い内部リンクを設置したりするなど、読者の次のアクションに繋がるような工夫を凝らしましょう。

【完全版】ブログ記事の書き方10ステップ

ブログ記事を構成する6つの要素がわかったところで、いよいよ具体的な記事作成の手順を見ていきましょう。

ここで紹介する10のステップを順番に進めていけば、初心者の方でも迷うことなく、読まれる質の高い記事を作成できます。

各ステップで意識すべきポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:記事テーマを決める

最初に、「この記事は、誰の、どんな悩みや疑問を解決するためのものなのか?」という記事のテーマ(目的)を明確に定めます。

ここが曖昧なまま書き進めてしまうと、記事の内容がブレてしまい、読者にとっても分かりにくいものになってしまいます。

例えば、「最近カメラを始めた友人が、夜景をキレイに撮れなくて困っている。その悩みを解決してあげよう!」といった具体的なレベルまで落とし込めると理想的です。

ブログ全体のテーマ設定がまだの方は、ブログジャンルの選び方7つとおすすめジャンル11選【アフィリエイトで稼ぐ】を参考に、まずは大きな方向性を決めましょう。

ステップ2:キーワードを選定する

記事のテーマが決まったら、そのテーマに関心のある読者がどんな言葉で検索するかを考え、キーワードを選定します。

ブログ記事のアクセスの多くは検索エンジン経由なので、検索されるキーワードを意識することは非常に重要です。

やり方は下記の3つです。

①:候補キーワードを調べる

②:検索ボリュームを調べる

③:狙うキーワードを決める

1つずつ解説していきます。

詳しいキーワード選定のやり方を知りたい方は、SEOキーワード選定のやり方を4つの手順で解説【選ぶコツ】にて解説しています。

①:候補キーワードを調べる

候補キーワード(サジェストキーワード)を調べます。

サジェストキーワードとは、Google検索するときに検索窓に表示されるキーワードのことですね。

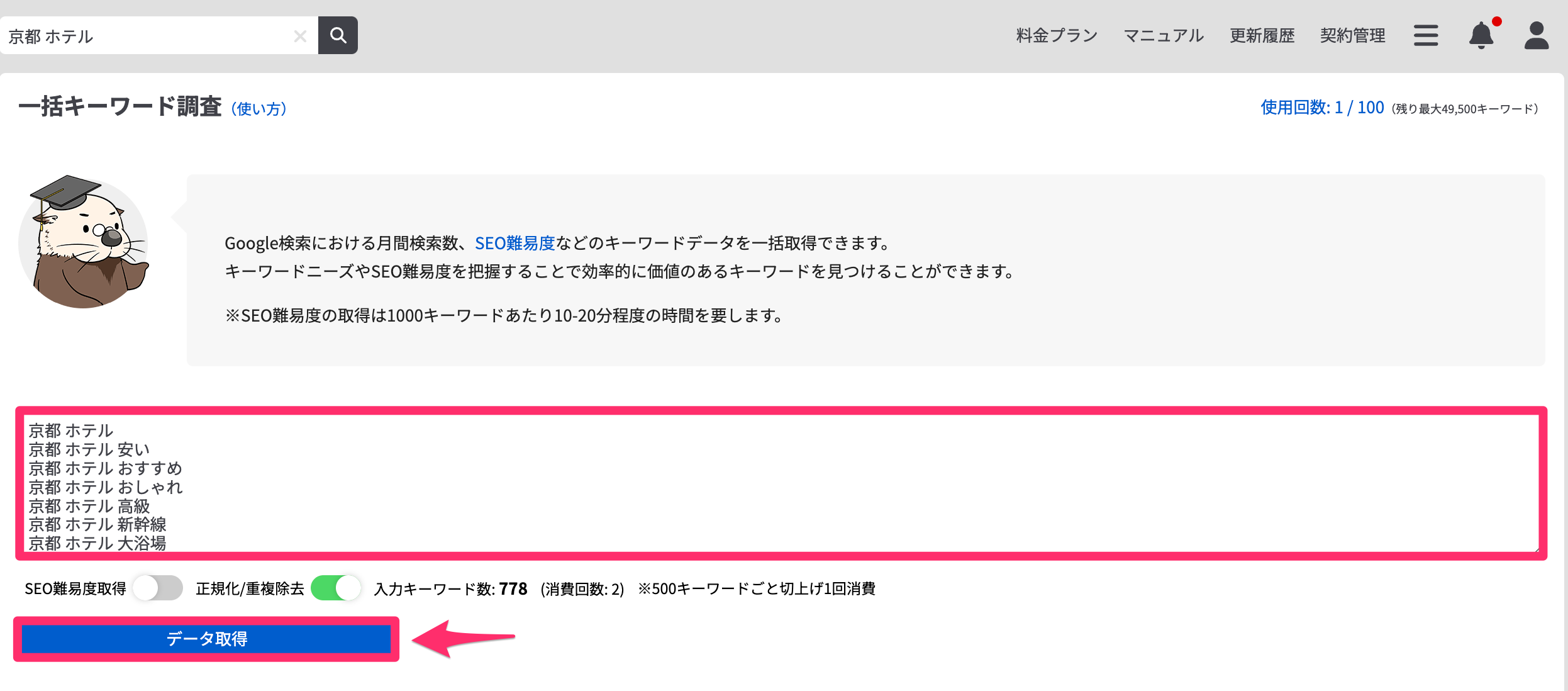

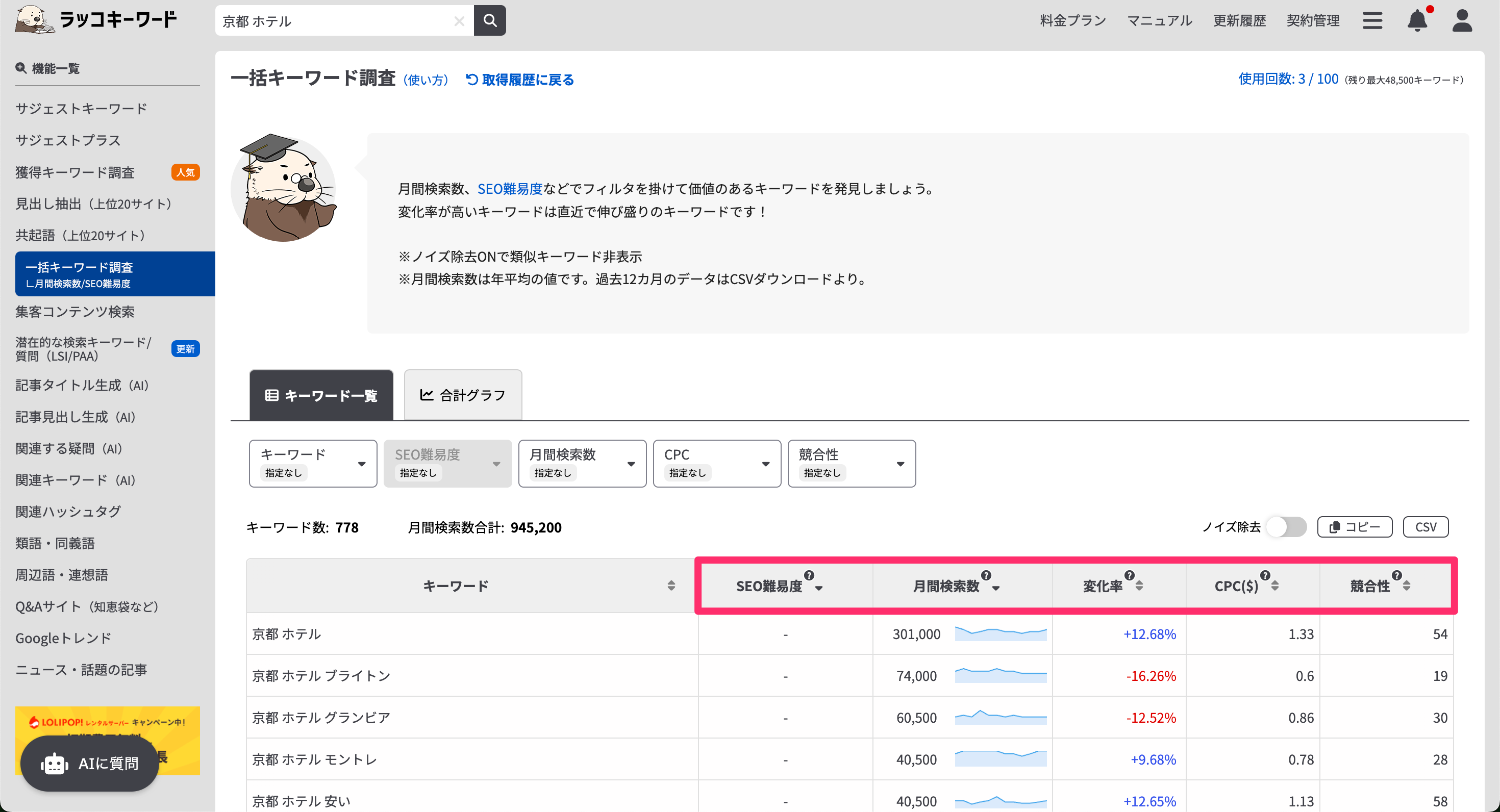

サジェストキーワードを一気に洗い出せるラッコキーワードを使って、候補となるキーワードを調べる方法をご紹介しますね。

サジェストキーワードが表示されるので、右上の「全キーワードコピー(重複消去)」をクリックしてください。

ここまでできたら、次は検索ボリュームを調べていきます。

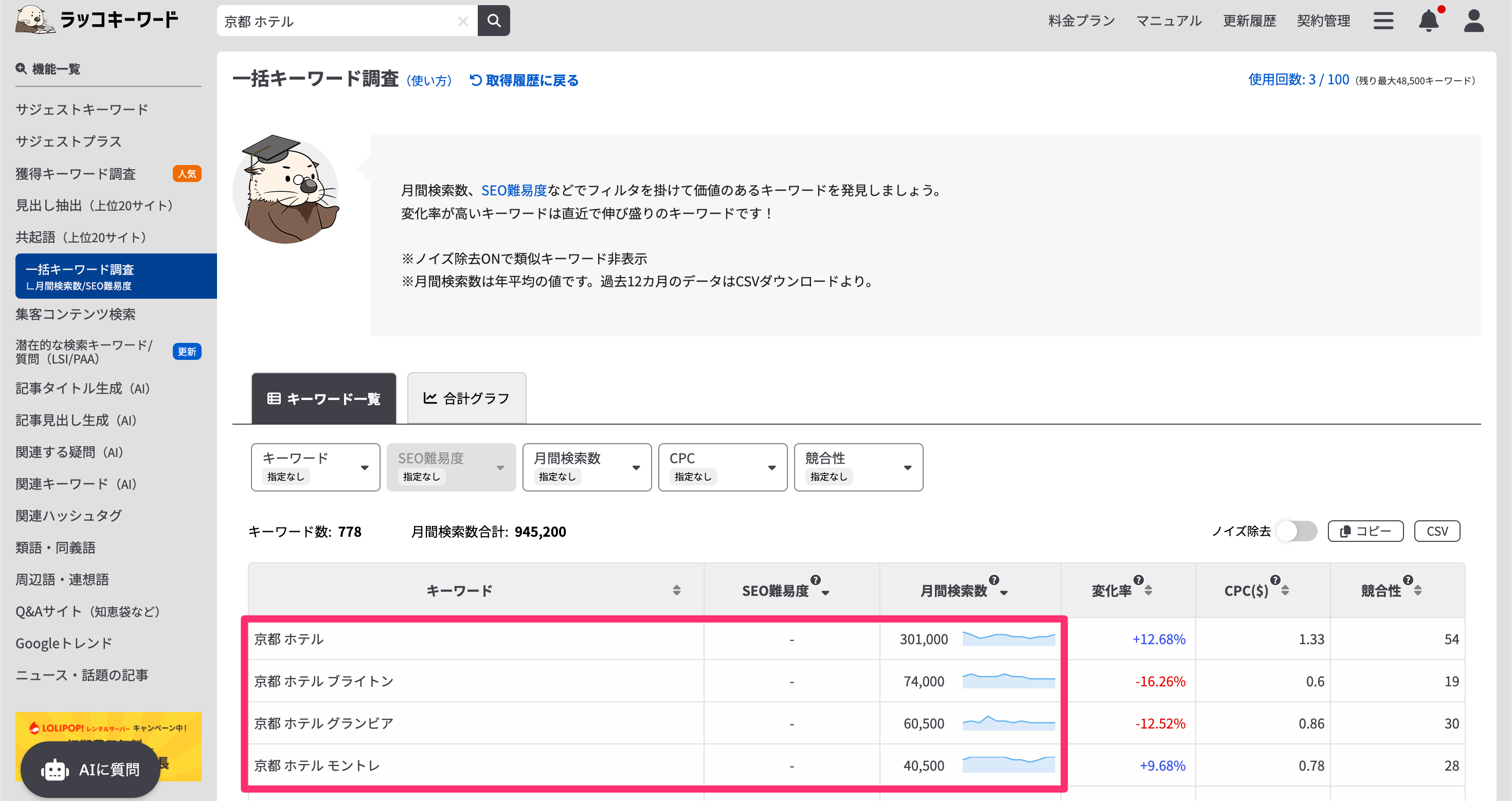

②:検索ボリュームを調べる

サジェストキーワードの検索ボリュームを調べていきます。

これまで、検索ボリュームはGoogle広告の「キーワードプランナー」を使う方法が一般的でした。

しかし、月いくら課金すれば細かい数字が見れるかはブラックボックスだったのです。(月200円かもしれないし、月5,000円かもしれないという怖さ。。。)

ラッコキーワードに検索ボリューム数の機能が追加されました。マジで神です。この機能を使って調査を進めていきます。

有料プランに入れば、検索ボリュームが100%見れるようになったのは革命です。

いくら課金すれば検索ボリュームが出るか不明だったのは地味にストレスでした。ラッコキーワードに感謝です。

ラッコキーワードの料金プランから「エントリープラン(月440円)」もしくは「ライトプラン(月990円)」を選択しましょう。

※不要になったら、いつでもサクッと解約できるので安心です。しかも、検索ボリュームの他にも、競合サイトのリサーチ機能などもついてきます。

僕は月100回まで検索ボリュームをチェックできる「ライトプラン」に課金しています。初心者は「エントリープラン」で問題ないかなと。

サジェストキーワードの結果の右上に、「月間検索数を取得する」というボタンがあるので、こちらをクリックします。

そうすると、サジェストキーワードがコピペされてずらっと並んだ画面になります。

全てのサジェストキーワードの検索ボリュームを調査するために「取得」をクリックしましょう。

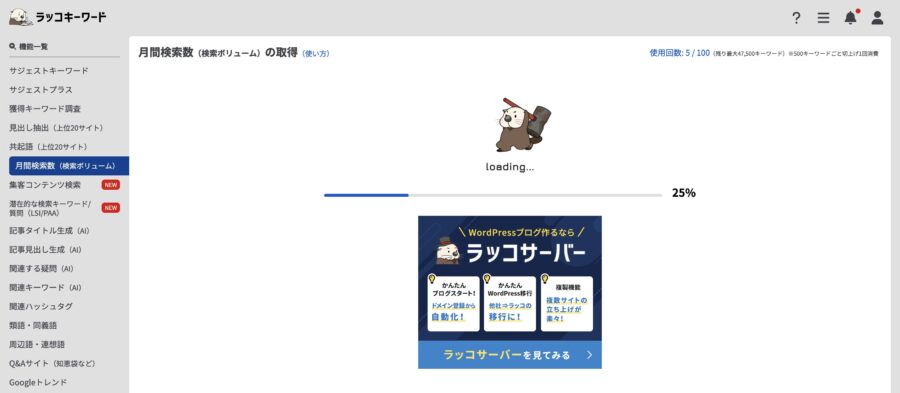

下記のように、ラッコが仕事しているアイコンをみながら待ちます。

調査が完了すると、各サジェストキーワードごとの、

- 月間検索数:1ヶ月に何回Googleで検索されているか?

- 変化率:過去12ヶ月の検索ボリュームに対する、直近1ヶ月の検索ボリュームの割合。数字が大きいほど、最近よく検索されていることがわかる。

- CPC($):高いほど収益性の高いキーワード

- 競合性:Google広告の入札の競合性が高い=人気のキーワード

が分かります。

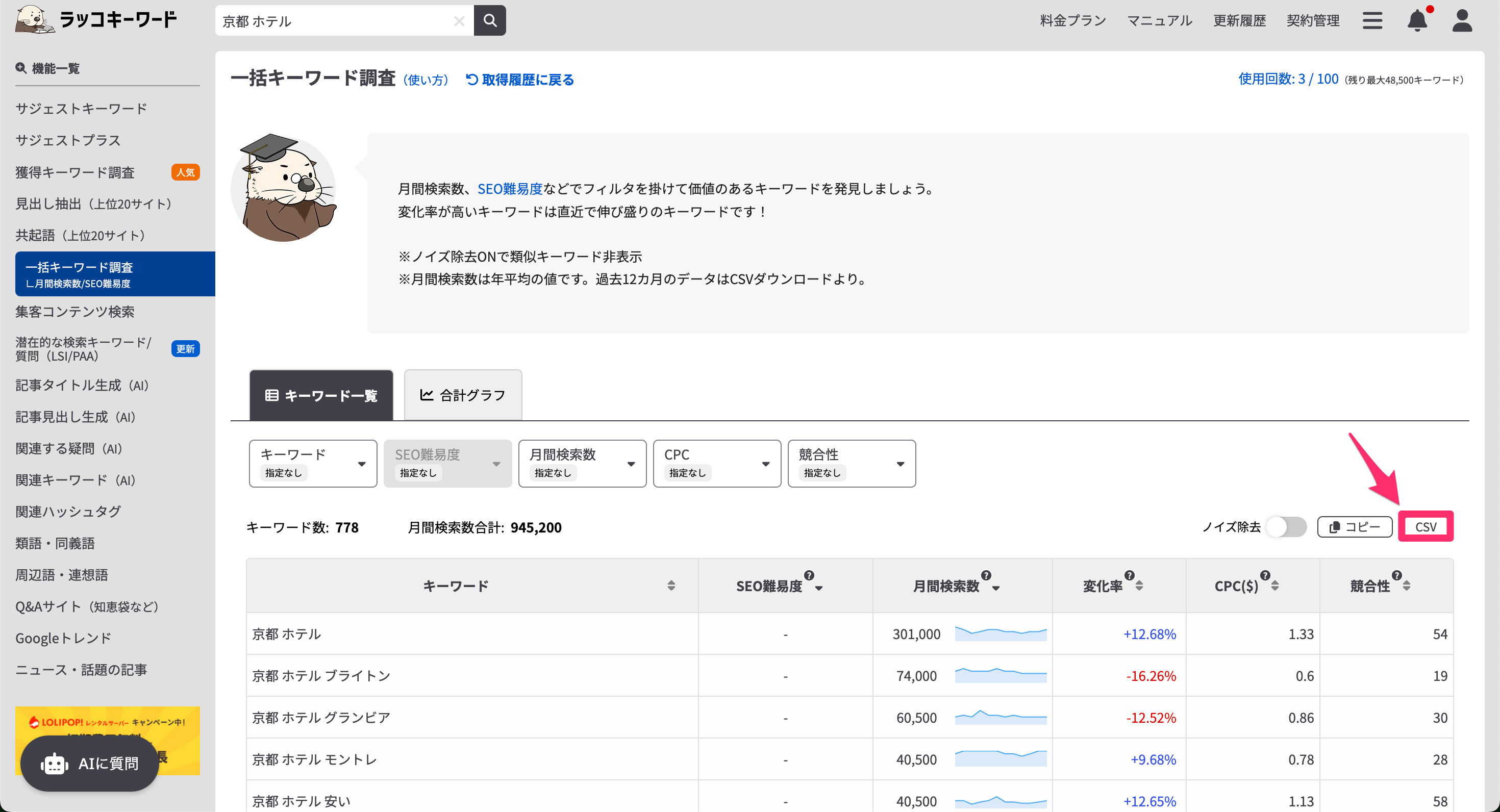

右上にある「CSV」をクリックして、ダウンロードしておきましょう。

※エクセルやスプレッドシートに直接コピペしたいという人は、「コピー」でも構いません。

それぞれ、表示順を変更できるので、好きなソート順に並べてみてください。

次は、具体的にどのキーワードを狙って記事を書くか決めていきます。

③:狙うキーワードを決める

下記のようなキーワードを狙うのがおすすめです。

- 複合キーワード:2〜3語

- 検索ボリューム:100〜1,000

上記から外れたキーワードは、「検索上位を取るのが難しい」「検索上位を取ってもニーズが少なくアクセスが見込めない」場合が多いので注意しましょう。

例えば、狙うキーワードのイメージとしては下記のような感じです。

・ [ 日本酒 おつまみ レシピ ]

・ [ 日本酒 サブスク ]

・ [ 日本酒 保存 方法 ]

・ [ 日本酒 飲み方 初心者 ]

・ [ 日本酒 辛口 甘口 ]

・ [ 日本酒 プレゼント 男性 ]

日本酒のサジェストキーワードを例にしましたが、こんな感じで複合キーワードを探していきましょう。

キーワード選定が終わり、狙うべきキーワードが決まったら構成案を作成していきます。

ステップ3:検索意図を分析し、読者の深層心理を掴む

キーワードが決まったら、そのキーワードで検索する読者の「検索意図」を深く分析します。

検索意図とは、読者がそのキーワードで検索するに至った背景にある目的や欲求のことです。

検索意図は大きく2種類に分けられます。

検索意図には、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の2種類あります。

①顕在ニーズ: 読者自身がはっきりと自覚しているニーズ(例:「ブログ 書き方」→書き方の手順を知りたい)。

②潜在ニーズ: 読者自身も明確には気づいていない、より深い層にあるニーズや欲求(例:「ブログ 書き方」→アクセスを集めたい、収益化したい)。

読者の表面的な疑問(顕在ニーズ)に答えるだけでなく、その奥にある目的(潜在ニーズ)まで満たすことができれば、読者の満足度は格段に高まり、SEO評価の向上にも繋がります。

①顕在ニーズ:初心者向けの日本酒の飲み方を知りたい

②潜在ニーズ:日本酒に詳しい憧れの上司と仲良くなりたい

今回は「日本酒好きの"先輩"と仲良くなりたい"後輩"」を想定読者として置いてみました。

記事の中で、「日本酒の基本を1時間で学べる本」や「知っていると日本酒好きから認められるツウな飲み方」も合わせて解説することで、読者の満足度を高めることができそうですよね。

検索意図を洗い出して、記事作成の準備を進めていきましょう。

検索意図の調べ方については、検索意図とは?調べ方、ブログやSEOに活かす方法を解説!で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。

検索意図を探すコツ:上位記事・関連キーワード・Q&Aサイトから分析

検索意図を分析するには、以下の方法が有効です。

- 上位表示サイトの分析: 実際にそのキーワードで検索し、上位表示されている記事の内容や構成を徹底的に分析する。「どんな見出しがあるか」「どんな情報が網羅されているか」を確認する。

- 関連キーワードの調査: サジェストキーワードや再検索キーワード(検索結果の下部に出る「他の人はこちらも検索」など)を調べる。これらは読者の関心がどこにあるかを示すヒントになる。

- Q&Aサイトの活用: 「Yahoo!知恵袋」などで、そのキーワードに関する質問と回答を調べる。読者のリアルな悩みや疑問を知ることができる。

これらの分析を通じて、読者が本当に求めている情報を深く理解しましょう。

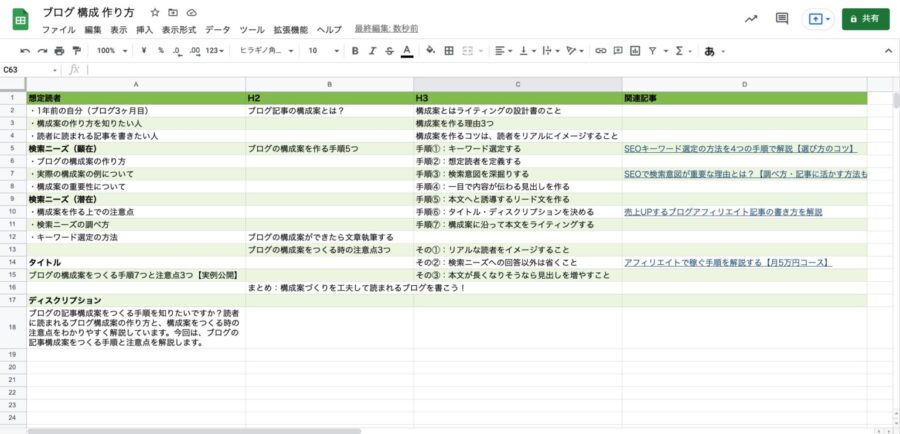

ステップ4:構成案(記事の設計図)を作成する

キーワードと検索意図の分析が終わったら、いよいよ記事の構成案(設計図)を作成します。

家を建てる前に設計図が必要なように、ブログも書き始める前に構成案を作ることで、論理的で分かりやすく、読者の疑問に漏れなく答えられる記事になります。

構成案作成は、以下の流れで進めるのがおすすめです。

①:想定読者を決める

記事で狙っているキーワードを検索する想定読者を決めましょう。

想定読者を決めることで、どんな記事を書けばいいかハッキリさせることができますよ。

例えば、本記事であれば [ ブログ 書き方 ] が狙っているキーワードでして、想定読者は下記のように置いています。

ブログを始めたはいいが、記事を書こうとすると手が止まってしまう初心者の人。スラスラ記事を書ける方法を探すためにGoogleで「ブログ 書き方」と検索している。

上記のようなイメージですね。

具体的な人物像でいえば、ブログ1ヶ月目の自分を想像しています。

どんなことに悩んでいたか思い出せるので、過去の自分を想定読者にするのはおすすめです。

②:競合調査で見出し要素を洗い出す

ステップ3で分析した上位記事などを参考に、読者の検索意図を満たすために必要と思われる見出し(トピック)を洗い出します。

上位記事に共通して含まれている見出しは、読者のニーズが高い可能性が高いです。

③:PREP法を活用した論理的な構成作り

洗い出した見出し要素を、読者が最も理解しやすい順番に並び替えます。

ここで役立つのがPREP法(結論→理由→具体例→結論)です。

記事全体や、各H2見出しの中でこの流れを意識することで、非常に論理的で分かりやすい構成になります。

基本的には、

- 結論(読者が最も知りたい答え)

- 理由・根拠

- 具体例・詳細情報

- まとめ

という流れを意識すると良いですよ。

④:構成案作成ツールの紹介

構成案は、手書きのメモでも良いですが、マインドマップツールやGoogleスプレッドシートなどを使うと、見出しの階層構造を整理しやすく、後で見返す際にも便利です。

僕自身はGoogleスプレッドシートを愛用しています。

構成案の具体的な作り方はブログの記事構成案の作り方を7つの手順で解説【テンプレ付き】で詳しく解説しています。

ステップ5:魅力的なタイトルを作成する

構成案が固まったら、読者のクリックを促す魅力的なタイトルを作成します。

タイトルは検索結果やSNSで最も目立つ部分であり、クリック率(CTR)に大きく影響します。

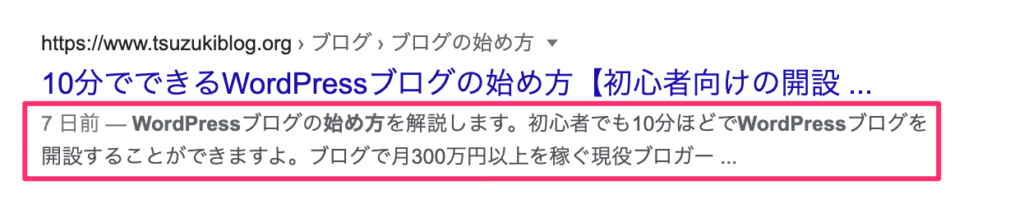

タイトルは、下記のように検索結果に表示されます。

以下のポイントを意識して作成しましょう。

- キーワードを含める: 狙っているキーワードを自然な形で含める(特に前半)。

- 32文字前後に収める: 検索結果で省略されずに表示される目安。

- 具体性を出す: 記事の内容が具体的にイメージできるようにする。

- メリット(ベネフィット)を提示する: 記事を読むことで読者が何を得られるかを示す。

- 数字を入れる: 「〇つのステップ」「〇選」など、具体的な数字は目を引きやすい。

- パワーワードを使う: 「完全ガイド」「初心者必見」「徹底解説」など、読者の興味を引く言葉を入れる。

タイトル作成テンプレート例

いくつかテンプレート例を挙げます。

- 【〇〇の方向け】[キーワード]の[具体的な内容]を〇つのステップで解説

- [キーワード]で失敗しないための〇つのコツ【[ターゲット]必見】

- [キーワード]おすすめ〇選![権威性を示す言葉]が徹底比較

これらの型を参考に、キーワードや記事の内容に合わせて調整してみてください。

タイトルの付け方の詳細は失敗しないブログ記事のタイトルの決め方【クリック率を上げる】で解説しています。

ステップ6:読者を引き込むリード文を作成する

タイトルで興味を持った読者を確実に本文へと誘導するために、引きつけるリード文を作成します。

リード文で読者の心を掴めなければ、せっかくクリックしてくれた読者もすぐに離脱してしまいます。

以下の要素を盛り込むことを意識しましょう。

- 読者の悩みへの共感: 「〇〇で悩んでいませんか?」と問いかけ、共感を示す。

- 問題提起: その悩みを放置するリスクや、解決の必要性を軽く示唆する。

- 記事の提供価値(解決策): 「この記事では〇〇について解説します」と、何が書かれているかを明確にする。

- 読むメリット(ベネフィット): 「この記事を読めば、あなたは〇〇できるようになります」と、読後のポジティブな変化を提示する。

- 記事の信頼性: 誰が(どんな経験を持つ人が)書いているのかを簡潔に示す。

リード文作成テンプレート例

[キーワード]って難しいですよね。[具体的な悩み]で困っていませんか?(共感・問題提起)

この記事では、[記事のテーマや内容]について、初心者にも分かりやすく解説します。(提供価値)

この記事を読めば、[読者が得られるメリット・ベネフィット]が分かり、明日から[具体的な行動]ができるようになりますよ。(ベネフィット)

この記事を書いている僕は[簡単な自己紹介・権威性]です。(信頼性)

リード文は長すぎず、簡潔にまとめることも大切です。

詳しくはブログ記事のリード文の書き方をわかりやすく解説【例文付き】を参考にしてください。

ステップ7:本文を執筆する

いよいよ記事の本文執筆です。

作成した構成案に沿って、肉付けしていきます。

読者がストレスなく読み進められ、内容をしっかり理解できるよう、「読みやすさ」を常に意識しましょう。

すぐに実践できる読みやすい文章を書くコツを、いくつかご紹介しておきます。

①:結論ファーストで書く(PREP法の実践)

各見出し(セクション)の冒頭では、まず結論から述べることを徹底しましょう。

PREP法(Point→Reason→Example→Point)を意識すると、論理的で分かりやすい文章になります。

②:具体例や体験談を盛り込む

抽象的な説明だけでなく、具体的なエピソードやあなた自身の体験談を交えることで、読者は内容をイメージしやすくなり、共感も生まれやすくなります。

特にE-E-A-Tの「Experience(経験)」を示す上で重要です。

③:専門用語は分かりやすく解説

どうしても専門用語を使わなければならない場合は、注釈を入れたり、簡単な言葉で言い換えたりする配慮が必要です。

「これは〇〇みたいなものです」のように、身近なものに例えるのも効果的です。

④:箇条書きや図解を効果的に使う

複数の項目を列挙する場合や、手順を説明する際には箇条書きが有効です。

また、複雑な内容やデータの比較などは、図や表(テーブル)を使って視覚的に示すと、読者の理解度が格段に向上します。

⑤:テンポの良い文章にする(一文の長さ、改行)

一文が長すぎると読みにくくなるため、全角60文字以内を目安に、適度な長さで区切ることを意識しましょう。

文章の塊が長く続く場合は、3~4文程度で改行を入れると、視覚的な圧迫感が和らぎ、テンポ良く読み進められます。

⑥:漢字・ひらがな・カタカナのバランス

漢字ばかりだと硬い印象になり、ひらがなばかりだと幼稚な印象になりがちです。

一般的に「ひらがな7割、漢字2割、カタカナ1割」程度が読みやすいバランスと言われています。

難しい漢字はひらがなにする、適度にカタカナ語を使うなどの工夫をしましょう。

⑦:同じ語尾を繰り返さない工夫

「~です。」「~ます。」といった同じ語尾が3回以上連続すると、単調で幼稚な印象を与えてしまいます。

体言止めを使ったり、語尾のバリエーションを増やしたりして、変化をつけるようにしましょう。

これらの読みやすい文章テクニックについては、わかりやすい文章の書き方をブログ歴6年の筆者が解説【テクニック15選】でも詳しく解説しています。

ステップ8:読者の行動を促す「まとめ」を作成する

記事の最後には、必ず「まとめ」を設けましょう。

まとめは、記事の内容を振り返り、読者の理解を定着させる重要な役割があります。

①:記事内容の要約と再度の結論提示

まずは、記事全体で伝えたかった重要なポイントや結論を簡潔に要約します。

箇条書きなどを使うと分かりやすいでしょう。

②:次のアクションへの誘導

記事を読んで満足した読者に、次にどのような行動をとってほしいかを具体的に示します。

例えば、

- 関連性の高い他の記事への内部リンクを貼る

- 紹介した商品やサービスへのアフィリエイトリンクを設置する(CTA: Call to Action)

- SNSでのシェアやフォローをお願いする

- メルマガ登録や資料請求を促す

など、記事の目的に合わせて適切な行動喚起を行いましょう。

ステップ9:記事公開前の最終準備

本文とまとめが完成したら、記事を公開するための最終準備を行います。

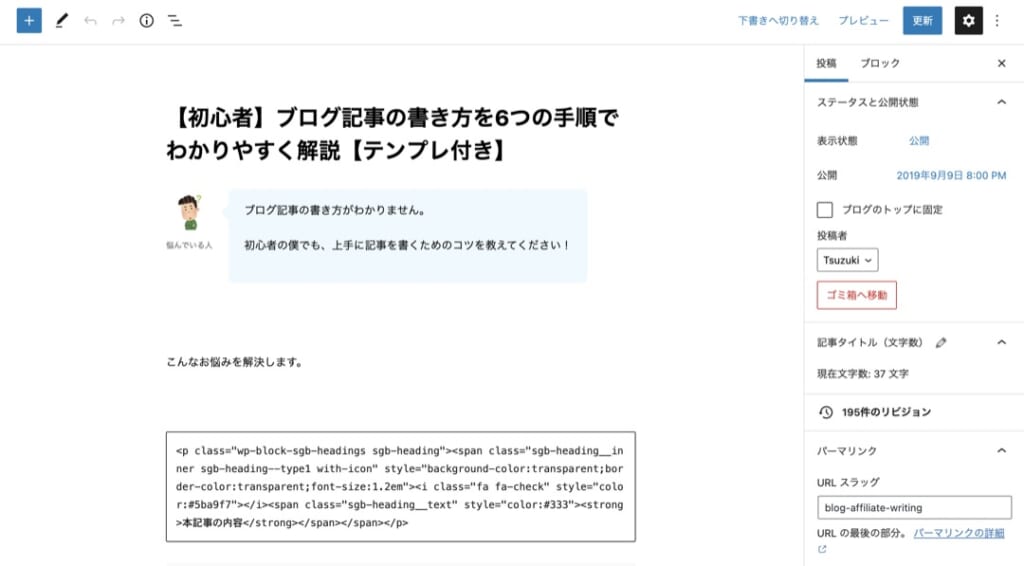

①:WordPressへの入稿と装飾

下書きした内容をWordPressの編集画面に貼り付け、見出し設定や太字、マーカー、リスト、ボックスなどの装飾を施して、視覚的に分かりやすく整えます。

下記は、WordPressの編集画面です。

WordPressの使い方については、WordPressブログの書き方と編集・投稿方法【グーテンベルク】も参考にしてください。

②:アイキャッチ画像・記事内画像の挿入と最適化

作成したアイキャッチ画像や、本文中で使用する画像を挿入します。

WordPressの場合、下記の部分からアップロードできます。

おすすめのフリー素材サイトは、商用利用OKのフリー素材・画像サイトおすすめ7選【ブログ用にも推奨】にてご紹介しているのでチェックしてみてください。

ファイルサイズを圧縮してページの表示速度を損なわないようにし、代替テキスト(alt属性)を設定して画像の内容を検索エンジンに伝えることも忘れずに行いましょう。

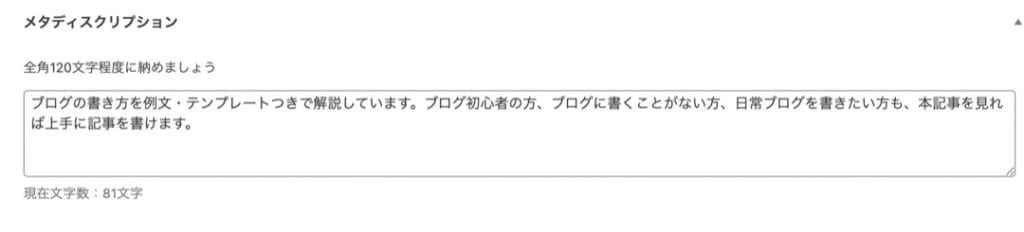

③:メタディスクリプションの設定

検索結果のタイトル下に表示される記事の要約文、メタディスクリプションを設定します。

100文字程度で、記事の内容と読むメリットが伝わるように、キーワードを含めながら記述しましょう。クリック率に影響する重要な要素です。

メタディスクリプションを設定していきましょう。

検索結果で上記のように表示される部分がメタディスクリプションです。

本記事では下記のように設定しています。

詳しくは、メタディスクリプションとは?SEOに効く?書き方を例文付きで解説をご覧ください。

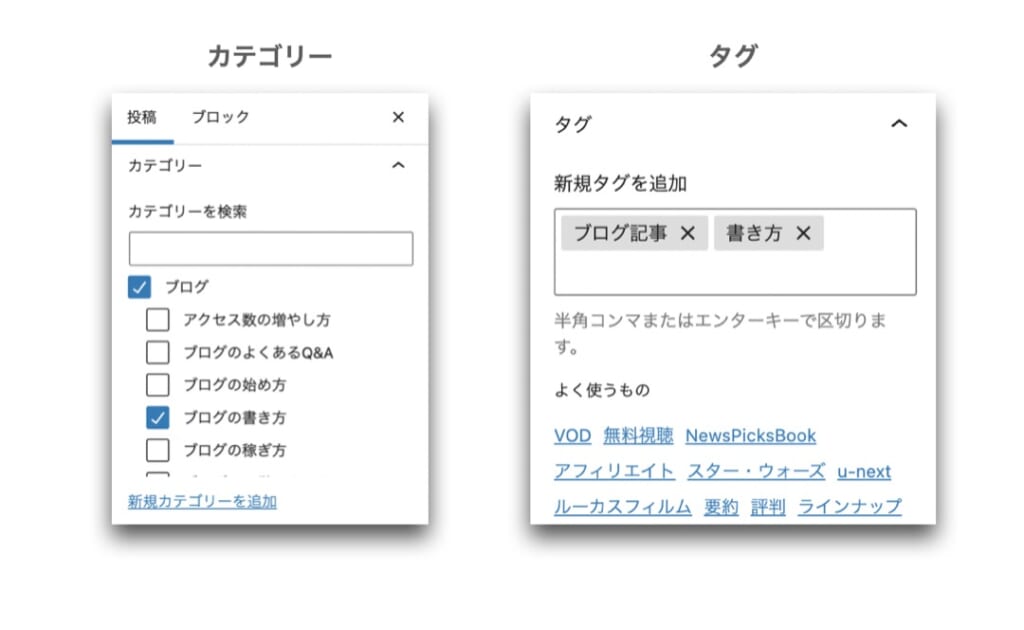

④:カテゴリー・タグ・パーマリンク(URL)の設定

記事の内容に合ったカテゴリーを選択し、関連するタグを設定します。

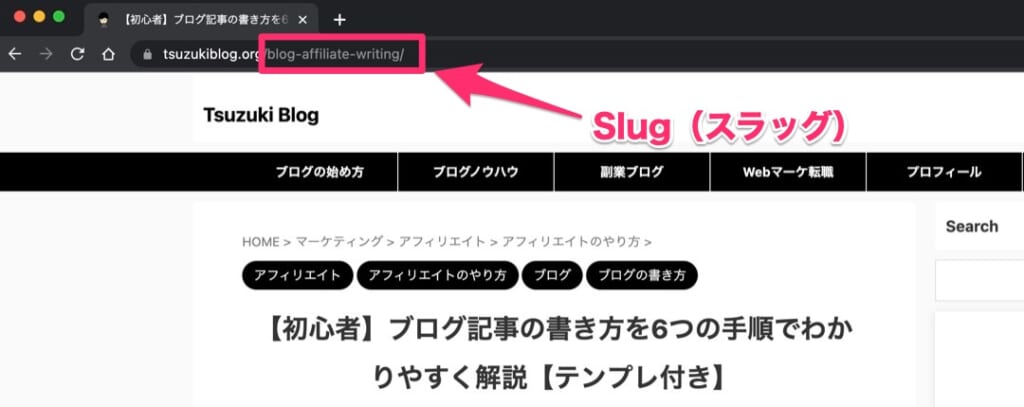

また、記事のURLとなるパーマリンク(スラッグ)も、内容が推測できるような分かりやすい英語(またはローマ字)で設定しましょう。

スラッグとはドメインの後ろに表示される記事URLのことですね。

WordPressの場合、パーマリンク設定で上記のように設定していると、記事ごとにスラッグをつけることができます。

ステップ10:公開と公開後の初動

全ての準備が整ったら、いよいよ記事を公開します。

①:公開ボタンを押す前の最終チェック

公開する直前にもう一度、誤字脱字がないか、表示崩れがないかなどを最終チェックします。

特にスマートフォンでの表示確認は必ず行いましょう。

②:サーチコンソールへのインデックス登録リクエスト

記事を公開したら、Google Search Console(サーチコンソール)にアクセスし、「URL検査」で公開した記事のURLを入力後、「インデックス登録をリクエスト」をクリックします。

URL検査の右下にある「インデックス登録をリクエスト」をクリックしてください。

上記のように表示されるとOKです。

1〜2分ほど時間がかかるので気長に待ちましょう。

ちなみに、「インデックス登録ってなんぞや?」という方は、SEOの仕組みと検索上位を獲得するための5つの対策を読んでみてください。

Googleに記事の存在を早く知らせ、検索結果に表示されやすくなります。

サーチコンソールの検索窓に記事URLを入力して、「ページはインデックスに登録済みです」と表示されていればインデックスされています。

上記のような感じですね。

③:検索順位チェックツールへの登録

Rank Trackerなどの検索順位チェックツールを使用している場合は、公開した記事のURLと狙ったキーワードを登録し、今後の順位変動を追跡できるようにしておきましょう。

当ブログでは、上記のRank Trackerというツールを使って順位測定しています。

Rank Trackerも含めたおすすめの検索順位チェックツールは、おすすめ検索順位チェックツール9選【無料あり】にて解説しています。

キーワードごとに検索順位を一覧でチェックできるので便利です。

サーチコンソールで毎回キーワードの順位チェックをするのが面倒という方は、導入を検討してみてください。

詳しくは、下記の記事にて解説しています。

>> Rank Trackerの使い方・料金プラン【SEO検索順位チェックツール】

SEOに強く読まれるブログ記事にするための+αテクニック

基本的な書き方ステップをマスターしたら、次はもう一歩進んで、より多くの人に読まれ、検索エンジンにも評価される記事を目指しましょう。

ここでは、記事の質とSEO効果を高めるための、プラスアルファのテクニックを4つご紹介します。

これらを意識することで、あなたのブログはさらにレベルアップするはずです。

①:E-E-A-Tを高める工夫をする

E-E-A-Tは、GoogleがWebページの品質を評価する上で非常に重要視している指標です。

これらの要素を高めることで、読者からの信頼を得やすくなるだけでなく、SEO評価の向上にも繋がります。

具体的には、以下の点を意識しましょう。

特に、健康やお金に関する情報(YMYL: Your Money or Your Life)を扱う場合は、E-E-A-Tがより厳しく評価されるため、細心の注意が必要です。

②:内部リンクで関連情報をつなぎ、回遊率を高める

内部リンクとは、自分のブログ内の他の記事へのリンクのことです。

記事本文中に関連性の高い記事への内部リンクを適切に設置することで、以下のようなメリットがあります。

内部リンクを貼る際は、文脈に合った自然な形で、リンク先の記事内容が分かるようなアンカーテキストを使うことがポイントです。

ただし、貼りすぎると読みにくくなるため注意しましょう。

③:読みやすいデザインと装飾のバランスを整える

記事の内容だけでなく、見た目のデザインや装飾も読者の読みやすさに大きく影響します。

太字、マーカー、箇条書き、ボックス、吹き出しなどを使うことで、重要ポイントが強調されたり、リズムが生まれたりして、読者は読み進めやすくなります。

しかし、装飾の使いすぎは逆効果です。

あまりにも多くの色や装飾を使うと、どこが重要なのか分からなくなり、かえって読みにくくなってしまいます。

装飾は、本当に伝えたい重要な部分に絞って使うことを心がけ、全体のバランスを見ながら調整しましょう。

ブログのデザインは利用しているWordPressテーマによっても大きく変わるため、テーマ選びも重要です。

詳しくは、【2025年】ブログ初心者におすすめのWordPressテーマ11選【有料+無料】をご覧ください。

④:定期的なリライトで記事の鮮度と質を保つ

ブログ記事は一度公開したら終わりではありません。

定期的に内容を見直し、修正・追記する「リライト」を行うことで、記事の価値を維持・向上させることができます。

リライトが必要になる主な理由は以下の通りです。

一般的に、記事を公開してから2~3ヶ月経っても検索順位が低い(目安として20位以下など)場合や、順位が大きく下落した場合はリライトを検討しましょう。

Rank Trackerなどのツールで検索順位を確認して、リライトすべき記事を選定します。

リライトを行う際は、現状の順位、表示回数、クリック率、読者の検索クエリなどを分析し、課題を特定してから改善策を実行します。

具体的なリライトの手順はブログ記事のリライトでアクセスを増やす方法【SEOに効果的なやり方】で、リライトすべき記事の選び方はサーチコンソールを活用してリライトすべき記事を選ぶ方法で詳しく解説しています。

ブログ記事の書き方についてよくある質問

最後によくある質問にお答えしていきます。

①:ブログ初心者は何から始めたらいいの?

本記事でご紹介している記事の書き方に沿って、記事を書いてみましょう。

初心者の方でも、読みやすいブログ記事を書くことができますよ。

ちなみに、ブログジャンルがまだ決まっていないという方は、ブログジャンルの選び方7つとおすすめジャンル11選【アフィリエイトで稼ぐ】を読みながらジャンルを決めましょう。

②:ブログ記事の下書きはどこに書けばいいの?

記事の下書きにはGoogleドキュメントを使うのがおすすめです。

・オンラインで同期できる

・スマホでもPCでも書ける

・クラウド上に自動保存される

・太字、リンク、画像などコピペで入稿できる

Googleドキュメントがおすすめな理由は上記の4つです。

WordPressの編集画面に直接下書きをするのはおすすめできません。間違って消してしまっても復活できないからですね。

下書きはWordPress以外の場所で書くようにしましょう。

③:商品紹介のブログ記事はどう書けばいいの?

商品レビュー系の記事を書く場合、下記のような流れで書くのが鉄板です。

・商品の概要

・商品を使った感想

・他商品や旧型との比較

・この商品が向いている人

・この商品が向いていない人

・まとめ

上記のような感じですね。

読者がレビュー記事を読んで知りたいことから書いてあげましょう。

できるだけ商品の画像を撮影して記事に入れるといいですよ。

④:収益ブログではなく日常ブログの書き方は?

日常ブログ、日記の書き方も基本的には収益ブログと同様です。

・テーマを決める

・記事構成を考える

・記事を書く

・推敲する

・公開する

上記のような感じですね。

大きな違いは、「自分の書きたいテーマを選んでいい」「マネタイズを意識しなくていい」の2点になります。

読み手のことを考えて記事を書くのは変わらないので、本記事でご紹介した6つの手順はそのまま日常ブログにも応用可能です。

⑤:ブログの書き方を学ぶのにおすすめの本は?

ブログの書き方を学ぶのにおすすめの本は下記です。

SEOのこともセットで勉強したい方は「沈黙のWebライティング」がおすすめです。

話すことは得意だけど書くことは苦手という方は「20歳の自分に受けさせたい文章講義」を手に取りましょう。

文章術のベストセラー100冊のポイントが知りたい方は「「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。」を手元におくべきです。

その他、ブログ運営におすすめの本は下記記事にまとめています。

⑥:ブログ記事はいつリライトすればいいの?

ブログ記事は公開してから2ヶ月以上たったタイミングでリライトするか検討します。

なぜなら、公開から2ヶ月以内だと検索順位が固定されていないため、リライトしても効果検証ができないからですね。

リライトのやり方は【SEO効果】ブログをリライトする具体的なステップ3つと注意点2つ【実例つき】にて解説しているので、チェックしてみてください。

⑦:ブログの構成とは何ですか?

本記事でもご紹介した、ブログの設計図みたいなものです。

構成案を作ってから記事を書くことで、結論ファーストで抜け漏れの少ない記事を書き上げることができます。

・タイトル

・ディスクリプション

・大見出し(H2見出し)

・中見出し(H3見出し)

・中見出し(H4見出し)

上記を最初にバシッと作っておくと、構成案ができあがります。

1時間ほどかかりますが、構成案をしっかり作り込むことで、記事のクオリティが爆上がりするのでおすすめです。

まとめ:量をこなしてブログ記事のクオリティを上げよう!

今回はブログ記事の書き方を解説してきました。要点をまとめます。

- ステップ1:記事テーマを決める

- ステップ2:キーワードを選定する

- ステップ3:検索意図を分析し、読者の深層心理を掴む

- ステップ4:構成案(記事の設計図)を作成する

- ステップ5:魅力的なタイトルを作成する

- ステップ6:読者を引き込むリード文を作成する

- ステップ7:本文を執筆する

- ステップ8:読者の行動を促す「まとめ」を作成する

- ステップ9:記事公開前の最終準備

- ステップ10:公開と公開後の初動

上記のような感じですね。

記事を書くほど、ライティング力は上がっていきます。

この記事を読み終えたら、さっそく本記事の内容を意識しながら記事を書いてみましょう。