SEOでは検索意図が大事って聞くけど、どんな風に役立つの? SEOに役立つなら、検索意図を調べる方法や、コンテンツづくりにいかすコツも知りたい。

こんなお悩みを解決します。

この記事を書いている僕はブログ歴6年です。副業でブログを始めて1年で月100万円を達成し、現在はブログで生計を立てています。

本業では、Webマーケターとして、コンテンツSEOをメインにやってます。(2020年5月にブロガーとして独立しました。)

SEOにおいて、検索意図はかなり重要です。

なぜなら、検索意図を汲みとったSEOライティングができると、ユーザーに刺さるコンテンツを作ることができるからです。

その結果、ユーザー満足度があがり、SEOで上位表示も狙えます。さらに、セールスライティングと組み合わせることで、自然に商品販売もできて一石二鳥です。

僕が、アフィリエイトで月100万円以上を稼げている理由も、検索意図をコンテンツ制作に活かしているからです。

今回は、そんな検索意図の重要性や、調べ方、コンテンツに活かす方法をご紹介していきます。

この記事を読み終えると、検索意図をSEOにいかすコツを理解でき、ユーザーに刺さるコンテンツ作成をする方法が分かりますよ。

検索意図とは?SEOにおける重要性

ブログ運営やSEO対策において、「検索意図」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。

この検索意図を理解することは、読まれるコンテンツを作成し、検索エンジンからの評価を高める上で非常に重要です。

まずは、検索意図が具体的に何を指すのか、そしてなぜSEOにおいてこれほどまでに重視されるのかを解説します。

検索意図の定義:ユーザーが検索する本当の目的

検索意図とは、ユーザーが検索エンジンに特定のキーワードを入力する際の「目的」や「本当に知りたいこと」を指します。

例えば、「コーヒー 淹れ方」と検索するユーザーは、単にコーヒーの淹れ方の手順を知りたいだけかもしれません。

しかし、もっと深掘りすると、「自宅でおいしいコーヒーを淹れたい」「初心者でも簡単にできる方法が知りたい」「特別な道具を使わずに淹れたい」といった、さらに具体的な目的や背景があるかもしれません。

キーワードの表面的な意味だけを捉えるのではなく、ユーザーがどのような状況で、何を解決したくてそのキーワードで検索しているのか、その深層心理まで理解しようと努めることが大切です。

なぜ検索意図がSEOで最重要なのか?

検索意図を理解し、それに応えるコンテンツを作成することがSEOで最重要である理由は、Googleが「ユーザーファースト」を最も大切な理念として掲げているからです。

Googleが掲げる10の事実を見てみましょう。

10. 「すばらしい」では足りない。

たとえユーザーが自分の探すものを正確に把握していなくても、ウェブで答えを探すこと自体はユーザーの問題ではなく Google の問題です。Google は、全世界のユーザーがまだ具体的にイメージしていないニーズを予測し、新たなスタンダードとなるサービスを作り出しています。(一部抜粋・太字筆者)

出典:Googleが掲げる10の事実

Googleは、ユーザーにとって最も価値があり、満足度の高い情報を提供しているウェブページを高く評価し、検索結果の上位に表示しようとします。

つまり、ユーザーが何を知りたがっているのか(検索意図)を的確に把握し、その答えを分かりやすく提供しているコンテンツこそが、Googleに評価されるのです。

【失敗しない】ブログ記事の書き方を初心者向けにわかりやすく解説でも触れていますが、読者の疑問に的確に答えるというブログ記事作成の基本的な考え方と全く同じです。

サイト名で検索される「指名検索」は、SEO的にプラスの要素になるので、SNSなどで認知を高めて、「指名検索」の数を増やしていきたいところです。

検索意図を無視するとどうなる?

もし検索意図を無視してコンテンツを作成してしまうと、残念ながらSEOでの成果は期待できません。

なぜなら、ユーザーが求めている情報とコンテンツの内容がずれていれば、ユーザーはすぐにページから離れてしまうからです。

例えば、先ほどの「コーヒー 淹れ方」で検索したユーザーが、コーヒー豆の種類や歴史について延々と解説されたページにたどり着いたら、がっかりして他のページを探しに行くでしょう。

具体的には、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 検索順位がなかなか上がらない

- サイトへのアクセスがあっても直帰率が高い

- 記事を読んでもらえても、商品購入や問い合わせなどのコンバージョンに繋がらない

このように、検索意図を的確に捉えられていないコンテンツは、ユーザーにとってもGoogleにとっても価値が低いと判断されやすくなります。

結果として、時間と労力をかけて作成したコンテンツが誰にも読まれない、という悲しい事態を招くことになりかねません。

検索意図の4つの種類と具体例

ユーザーが検索する目的である「検索意図」は、大きく分けて4つの種類に分類できます。

これらの種類を理解することで、ユーザーが何を求めているのかをより具体的に把握し、的確なコンテンツを作成するのに役立ちます。

それぞれの種類について、具体的なキーワード例を交えながら見ていきましょう。

①情報収集型(Knowクエリ):何かを知りたい

情報収集型(Knowクエリ)は、ユーザーが特定の情報や知識を「知りたい」と考えて検索する際の意図です。

例えば、「SEO対策 とは」「結婚式 ご祝儀 相場」「今日の天気」といった検索がこれに該当します。

ユーザーは何らかの疑問や興味を持っており、その答えや解説を求めている状態です。

このタイプの検索意図に応えるには、正確で分かりやすい情報を提供し、ユーザーの疑問を解消することが重要になります。

具体的には以下のようなキーワードが挙げられます。

- 「〇〇 とは」

- 「〇〇 料金」

- 「〇〇 原因」

ブログアフィリエイト的にいえば、収益に繋がりにくいクエリでもあります。「知って終わり」になるケースです。

②案内型(Goクエリ):特定のサイトや場所に行きたい

案内型(Goクエリ)は、ユーザーが特定のウェブサイトや、実在するお店・場所へ「行きたい」と考えて検索する際の意図です。

例えば、「Tsuzuki Blog」「YouTube ログイン」「東京駅 時刻表」「近くのカフェ」といった検索がこれに当たります。

ユーザーは既に行きたい場所やサイトが決まっており、そこへ効率的にたどり着くための情報を探しています。

この検索意図に対しては、ユーザーが迷うことなく目的地に到達できるよう、正確なサイト名や店舗情報、地図などを分かりやすく提示することが求められます。

サイト名で検索される「指名検索」は、SEO的にプラスの要素になるので、SNSなどで認知を高めて、「指名検索」の数を増やしていきたいところです。

③行動型(Doクエリ):何かをしたい・方法を知りたい

行動型(Doクエリ)は、ユーザーが何か具体的な行動を「したい」、あるいはその「方法を知りたい」と考えて検索する際の意図です。

オンラインでの手続き(例:「パスワード変更方法」「動画編集 やり方」)や、オフラインでの行動(例:「飛行機 予約」「料理レシピ 簡単」)など、幅広い行動が含まれます。

ユーザーは特定のタスクを達成したい、あるいは何かを実行したいという明確な目的を持っています。

このタイプの検索意図に応えるためには、ユーザーがその行動をスムーズに完了できるよう、具体的な手順や手段を分かりやすく示すことが重要です。

「ブログ 始め方」など、ブログアフィリエイトで収益につながるキーワードが多いのも、Doクエリの特徴になります。

何か行動を起こしたい人が検索するクエリなので、行動の選択肢にアフィリエイト案件が入ってくると、収益につながりますよ。

④取引型(Buyクエリ):何かを購入したい

取引型(Buyクエリ)は、ユーザーが特定の商品やサービスを「購入したい」という明確な意図を持って検索する際の意図です。

「〇〇(商品名) おすすめ」「ワイヤレスイヤホン 安い」「〇〇(サービス名) 評判」「ノートパソコン 比較」などが代表的な例です。

ユーザーは購入検討段階にあり、商品やサービスの詳細情報、価格、口コミなどを比較検討し、最終的な購買決定を下そうとしています。

この検索意図に対しては、ユーザーの購買意欲を高め、購入の後押しとなるような情報(商品のメリット、他製品との比較、利用者の声など)を提供することが効果的です。

ブログアフィリエイトでは、特に重要な検索意図と言えます。

詳しくはアフィリエイトで月5万円稼ぐ手順をわかりやすく解説【初心者向け】でも解説しています。

「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の違いとは?

検索意図をさらに深く理解するためには、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の違いを把握しておくことが欠かせません。

顕在ニーズとは、ユーザー自身がはっきりと自覚している要望や疑問のことです。

例えば、「ブログ 始め方」と検索するユーザーの顕在ニーズは「ブログを始める手順が知りたい」ということです。

一方、潜在ニーズとは、ユーザー自身も明確には意識していない、あるいは言葉にできていない隠れた要望や目的を指します。

先ほどの「ブログ 始め方」で検索するユーザーの潜在ニーズとしては、

「ブログで収益を得たい」「専門知識がなくても簡単に始めたい」「将来的に副業として成立させたい」

といったものが考えられます。

コンテンツを作成する際には、顕在ニーズに応えるのはもちろんのこと、この潜在ニーズまで汲み取り、先回りして情報を提供することで、ユーザーの満足度は格段に向上します。

先に挙げた4つのクエリタイプ(Know、Go、Do、Buy)も、ユーザーが抱える顕在ニーズと潜在ニーズが複雑に絡み合って形成されていると理解すると良いでしょう。

この視点を持つことで、よりユーザーに寄り添った、価値の高いコンテンツ作成が可能になります。

検索意図の具体的な調べ方7選

ここからは、検索意図の調べ方についてご紹介していきます。

調べ方を学んだら、自分で実際にやってみてください。

検索意図を調べるには、

①:検索結果1ページ目の徹底分析

②:サジェストキーワード・関連キーワードの活用

③:「他の人はこちらも検索」の分析

④:Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトの活用

⑤:SNSでのキーワード検索

⑥:友人との会話からイメージする

⑦:競合サイトの広告文(リスティング広告)の分析

という方法があります。

それぞれ解説していきます。

①:検索結果1ページ目の徹底分析

検索結果の1ページ目、特に上位表示されているサイトは、Googleが「現時点での検索意図への最良の答え」と判断したコンテンツと言えます。

TOP10の記事を読みながら、

- 記事の想定読者は誰か?

- 想定読者が抱えている悩みは何か?

- 記事が解決している潜在ニーズは何か?

といった観点で検索意図を抜き出してください。

これらの記事のタイトル、見出し構成(H2、H3タグなど)、導入文、本文で触れられているトピック、結論などを丁寧に分析しましょう。

どのような情報が重要視され、どのような切り口で解説されているのかを把握することが、検索意図を理解する上での最も基本的なステップです。

ちなみに、本記事の場合は、冒頭で3つとも書いています。

▼ 記事の想定読者は誰か?

「検索意図について知りたい人」

▼ 読者が抱えている顕在ニーズは何か?

「検索意図はどんな風に役立つのか知りたい。」

「検索意図を調べる方法について教えてほしい。」

▼ 読者が抱くであろう潜在ニーズは何か?

「検索意図をコンテンツづくりにいかすコツを知りたい。」

上記のような感じです。

②:サジェストキーワード・関連キーワードの活用

Googleの検索窓にキーワードを入力した際に表示されるサジェストキーワードや、検索結果ページの下部に表示される関連キーワードは、ユーザーの思考の広がりを示唆しています。

Googleのサジェストワードや、関連ワードも、検索意図を調べるのに役立ちます。

Googleのサジェストワードは、検索エンジンがユーザーに対して「あなたは、これを求めてるのでは?」と提案するキーワードのことです。

上記のキーワードだと、資格の難易度や、資格をとるための学校、資格をとったあとのことについて、サジェストしてくれています。

例えば、「公認会計士 資格」で調べてみたのですが、「難易度」や「独学」「年収」など、さまざまな検索意図が予測できるキーワードが得られました。

検索意図を調べたいキーワードと、関連してよく検索されるので、検索意図の分析に役立ちますよ。

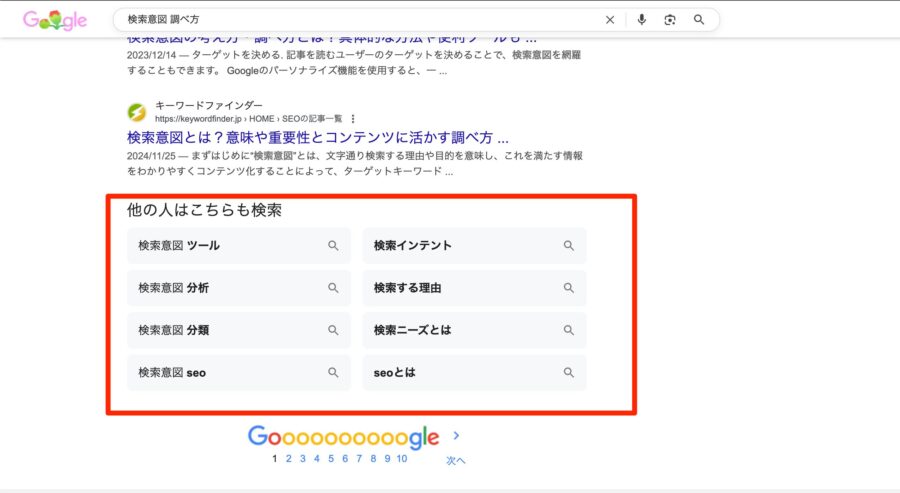

③:「他の人はこちらも検索」の分析

検索結果ページに表示される「他の人はこちらも検索(People Also Ask / PAA)」セクションは、ユーザーが抱える具体的な疑問点を直接的に示しています。

PAAには、メインの検索キーワードに関連する質問形式のフレーズが表示されます。

例えば、「検索意図 調べ方」の検索結果では、「検索意図 ツール」「検索意図 分析」「検索意図 seo」といったPAAが表示されていました。

つまり、読者が気になっているということです。

これらの質問に対する答えをコンテンツに盛り込むことで、ユーザーの疑問を先回りして解消し、満足度を高めることができます。

④:Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトの活用

Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトは、ユーザーの生の悩みや疑問、そして彼らがどのような言葉でそれを表現しているかを知るための貴重な情報源です。

特定のキーワードで検索し、関連する質問や回答を読んでみましょう。

例えば、Yahoo!知恵袋で「公認会計士 資格」で調べてみると、1万件以上の質問が投稿されていました。

リアルなお悩みを見つけられるので、読者がどういう背景でググっているか、イメージしやすいと思います。

※検索窓の下は、広告が多いので注意を。

⑤:SNSでのキーワード検索

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでキーワード検索を行うと、ユーザーのリアルタイムな関心や意見、感情を把握できます。

例えば、「検索意図 難しい」「検索意図の分析が終わらない」といった投稿があれば、多くの人が検索意図の把握に苦労していることが分かります。

また、特定のツールや手法に関する良い評判や不満の声など、よりカジュアルで率直な意見に触れることもできます。

SEO記事とは異なる角度からの情報を得ることで、ユーザーがどのような文脈でそのキーワードに関心を持っているのか、より深く理解することができます。

⑥:友人との会話からイメージする

僕が最もよく使う方法です。

道具が必要ないので、すぐにできますよ。

友だちとの会話をイメージして、検索意図を深掘りしていきます。

例えば、僕は台北に住んでいたので、よく友だちが台湾旅行にいくときに、おすすめの観光スポットを聞いてきます。

会話としてはこんなイメージです。

友だち:「お久!来月、台北に遊びに行くんだけど、おすすめの場所と、ご飯教えて!できれば小籠包とか食いたい!」

僕 :「お〜久しぶり!もちろん!ちなみに、誰といく感じ?何日くらいいる予定??」

友だち:「うーんと、彼女と2人で3泊4日!千と千尋の場所は行くけど、他は未定なんだよね。台北駅の近くに泊まる予定。」

僕 :「オッケー!彼女と一緒なら、華山1914文創園区っていう、おしゃれスポットは100%行くべき!小籠包は明月湯包ってところだと間違いないよ!」

友だち:「サンキュー!台湾ってポケットwifiとか必要?」

僕 :「カフェとかは基本wifiあるけど、観光で外で歩くなら、ポケットwifiがおすすめよ!1日1,000円くらいだから、4日で4,000円かな。今だと割引キャンペーンやってるから、このリンクから予約したらいいと思うよ〜!」

友だち:「オッケー!まじ感謝!また連絡するねー!」

どうでしょうか?

よくある友だちとの会話ですよね。

実は、おすすめのwifiをアフィリエイト商品にすれば、アフィリも成り立ちます。実際に友だちに対してやったことはないですが、こんなイメージを持っておくのが大事です。

それでは、この会話から、友だちの検索意図をまとめてみます。

上記のような感じですね。

記事の構成も会話の中で完成しておりまして、あとは肉づけをすれば記事が完成します。しかも、ポケットWIFIのアフィリエイトリンクを入れておけば、アフィリ記事としても使えるので一石二鳥です。

⑦:競合サイトの広告文(リスティング広告)の分析

特定のキーワードで出稿されているリスティング広告の広告文は、コンバージョンに近いユーザーのニーズを色濃く反映しています。

広告主は、費用をかけてでもクリックを獲得し、商品購入やサービス利用に繋げたいと考えています。

そのため、広告文にはユーザーの課題解決やメリットを端的に訴求する言葉が選ばれています。

例えば、「検索意図 分析ツール」というキーワードで表示される広告に「簡単操作で初心者でも安心!」「今なら無料トライアル実施中」「導入実績No.1」といった文言があれば、ユーザーが「使いやすさ」「価格」「信頼性」を重視している可能性が高いと推測できます。

特にBuyクエリやDoクエリなど、行動や取引に近い検索意図を把握する際に有効な手段です。

検索意図を調べるのに役立つツール

検索意図の調査を効率的かつ深く行うためには、適切なツールの活用が欠かせません。

ここでは、僕が日々のブログ運営で実際に活用し、効果を実感している代表的なツールを3つご紹介します。

これらのツールを使いこなすことで、ユーザーニーズの解像度を上げ、より的確なコンテンツ作成に繋げることができます。

◼️ラッコキーワード

ラッコキーワードは、指定したキーワードに関連するサジェストキーワード、関連キーワード、さらには共起語(特定のキーワードと共に頻繁に出現する言葉)などを網羅的に取得できる非常に便利なツールです。ユーザーがどのような言葉で検索し、何に関心を持っているのか、その全体像を把握するのに役立ちます。「こんな視点もあったのか」という気づきを与えてくれることも多く、アイデア出しの段階で重宝します。基本機能は無料で利用できる点も大きな魅力です。

◼️Ahrefs(エイチレフス)

Ahrefsは、SEO分析ツールとして世界的に高い評価を得ている高機能ツールです(有料)。競合サイトがどのようなキーワードで上位表示されているのか、どのようなコンテンツでアクセスを集めているのか、そしてどれくらいの被リンクを獲得しているのかといった詳細なデータを分析できます。これにより、既に成功しているコンテンツがどのような検索意図に応えているのかを具体的に把握し、自社のコンテンツ戦略やリライトの方向性を定める上で非常に強力な武器となります。検索ボリュームの調査や新しいキーワードの発見にも優れています。

◼️ChatGPT(チャットGPT)などの生成AI

近年急速に進化しているChatGPTをはじめとする生成AIも、検索意図の調査に活用できます。例えば、特定のキーワードを入力し、「このキーワードで検索するユーザーが知りたいことは何ですか?」「このキーワードに対する潜在的なニーズを教えてください」といった質問を投げかけることで、検索意図のアイデアを短時間で複数得ることができます。また、想定される読者(ペルソナ)の悩みや疑問をリストアップさせたり、コンテンツの構成案の叩き台を作成させたりすることも可能です。ただし、AIの回答はあくまで参考とし、最終的には自分で精査することが重要です。

これらのツールはそれぞれに特徴があり、得意とする分析領域が異なります。

ご自身の目的や予算に合わせて、これらのツールを組み合わせて活用することで、より精度の高い検索意図の分析が可能になります。

ツールのより詳しい情報や他の選択肢については、【2025年】ブログアフィリエイトにおすすめのツール11選【歴6年が解説】でも紹介していますので、あわせてご覧ください。

検索意図をSEOに強いコンテンツに活かす手順

検索意図を理解し、それを調査する方法が分かったところで、次はその検索意図をどのようにしてSEOに強く、読者に響くコンテンツへと昇華させるかについて解説します。

単に情報を集めるだけでなく、それを戦略的に活用することが重要です。

手順①:キーワードを選定する

SEOライティングは、キーワードありきで始まります。

キーワードを決めないで書くのは、目的地のないフライトと一緒ですので、先に決めてから書いてください。

今まで何も考えずに記事を書いていた人は、SEOキーワード選定のやり方を初心者向けに解説【おすすめツール】を読んで、キーワードの選び方を身につけましょう。

キーワードのSEO検索順位は、定期的にチェックしないとNGです。

ちなみに、おすすめのSEO検索順位チェックツールは、Rank Trackerです。

このツールのおかげでSEOの生産性が爆上がりました。

>> Rank Trackerの使い方・料金を解説【SEO対策ツール】

手順②:検索意図を調査する

キーワードが決まったら、検索意図を調べていきます。

検索意図の調べ方については、本記事でご紹介した、下記の方法で調査します。

①:キーワードの検索結果を調べる

②:Q&Aサイトで質問を眺めてみる

③:友だちとの会話から想像してみる

顕在ニーズと潜在ニーズの2つを調べることを、忘れないでください。

③の会話形式で検索意図を考えたときは、会話内容をそのまま記事に使えるのでお得です。

手順③:記事を書いて公開する

検索意図を調べたら、記事執筆しましょう。

実は、検索意図に1つずつ回答していくと、そのまま記事の骨格ができます。

例えば、本記事の場合です。

検索意図は、以下の3つでした。

ポイント

- 「検索意図はどんな風に役立つのか知りたい。」

- 「検索意図を調べる方法について教えてほしい。」

- 「検索意図をコンテンツづくりにいかすコツを知りたい。」

上の検索意図に対して、各見出しを作っていきます。

ポイント

- 見出し1:SEOにおける検索意図の大事さとは【全員して知っておくべき】

- 見出し2:検索意図を調べる方法3つ【ユーザー視点が必要】

- 見出し3:検索意図からSEOに効くコンテンツを作る方法

検索意図に1つずつ対応している、各見出しが完成です。

あとは、見出しに沿って本文をライティングして、図や画像を整えたら、検索意図を汲み取った記事が完成します。

ちなみに、キーワードの入れ方については、【ブログ】キーワードの入れ方とおすすめツールを解説【SEOで上位を狙おう】にて解説していますので、あわせてご覧ください。

まとめ:SEOにおいて検索意図は最重要である

本記事の内容をまとめます。

- 検索意図がSEOに役立つ理由は、ユーザーに刺さるコンテンツ作りに必要だから。

- 検索意図は、顕在ニーズと潜在ニーズの2種類ある。

- 検索意図を調べる方法は、SEO上位記事の調査、Q&Aサイトのチェック、友だちとの会話の3つがある。

- 検索意図からコンテンツを作るには、検索意図への回答を見出し化すること。

このような感じですね。

SEOは毎年アップデートされて、検索意図にしっかり答えられない記事は、順位を落としています。

Googleの理念にもあるように、ユーザー自身も気づいていないような、潜在ニーズを満たしてあげられるコンテンツを作っていきましょう。

ちなみに、検索意図に答えられるようになると、サイト集客が成功し、商品やサービスを売ることができるようになります。

最初は大変ですが、本記事を読みこんで、何度もトライしてみましょう。