悩んでいる人

悩んでいる人ブログ記事のリライトのやり方を教えて!

こんなお悩みを解決します。

本記事の内容

- リライトがSEOで重要な理由

- リライトする記事の選び方

- リライト手順、競合に勝つコツ

- リライトするときの注意点

本記事の信頼性

この記事を書いている僕はブログ歴7年、累計1億円以上の収益を得てきました。この経験をもとに、ブログ・アフィリエイトのノウハウを発信しています。

今回は、ブログのリライト方法をご紹介します。

ブログで成果を出すために、リライトは避けて通れません。ブログを適切にリライトすると、SEO集客が増えて売上につながるからですね。

SEOで上位に表示されるほど、より多くの人に読んでもらえます。

「リライトできない=現状把握が下手くそ」という感じでして、適切にリライトができるようになると、ブログで稼ぐ難易度が下がります。

ブログのリライトは根本を理解しておけば、誰でもできるようになるので安心してください。

今回は、リライトでSEO検索順位をあげる方法と、具体的な手順について、わかりやすく解説していきます。

ブログのリライトとは?SEO対策で重要な理由

ブログ運営において、リライトは新規記事の作成と同じくらい重要です。

なぜなら、一度公開した記事を放置していても、検索順位は上がりにくいからですね。Googleは、常に最新で価値のある情報をユーザーに届けたいと考えています。

定期的に手入れをして、記事の価値を維持し、高める作業が必要です。

リライトの定義と目的

リライトとは、過去に書いた記事の文章をただ書き直すことではありません。

読者が求めている情報(検索意図)と、記事の内容におけるズレを解消する作業です。古くなった情報を最新化し、より高品質なコンテンツへと磨き上げる工程でもあります。

リライトを行う主な目的は、大きく分けて3つあります。

- SEO検索順位を上げる

- 記事のクリック率を改善する

- 成約率を高めて収益を増やす

検索順位を上げるだけが目的ではありません。

タイトルを魅力的にしてクリックされやすくしたり、商品購入への導線を整えて収益を増やしたりすることも、立派なリライトです。

新規記事とリライトの優先順位

「新規記事を書くべきか、リライトをすべきか」と迷う方も多いはずです。

結論をお伝えすると、ブログの成長フェーズによって優先順位は変わります。

まだブログを始めたばかりで、記事数が30記事から50記事未満の場合は、新規記事の作成を優先してください。

記事数が少ない段階では、ドメイン(ブログの住所)の力が弱く、リライトをしても効果が出にくい傾向にあります。

まずは記事数を増やし、ブログ全体の評価を高めることが先決です。

一方、ある程度記事数がたまり、検索結果に表示される記事が増えてきたら、リライトの比重を高めていきましょう。

放置されている過去の記事を改善することで、ブログ全体のアクセスと収益が大きく伸びる可能性があります。

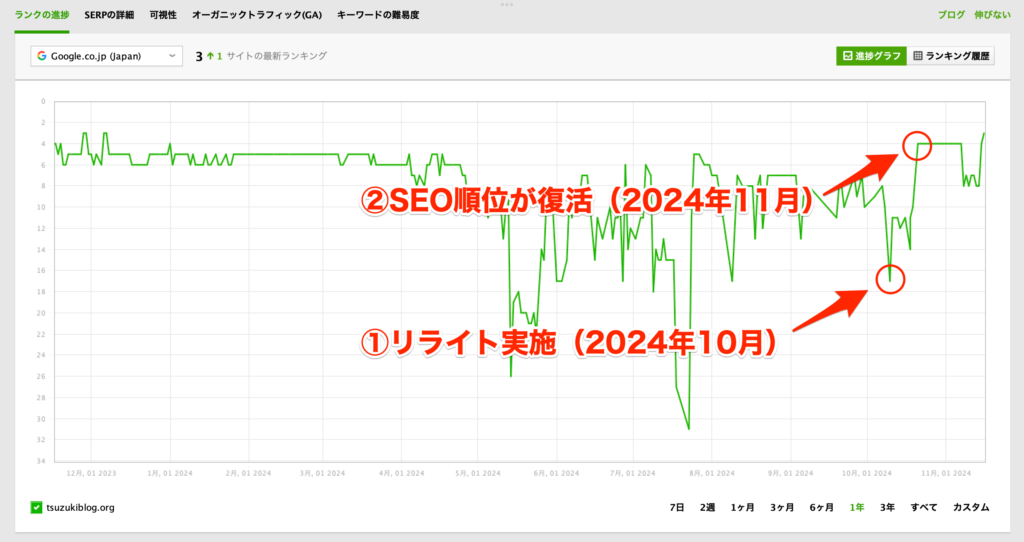

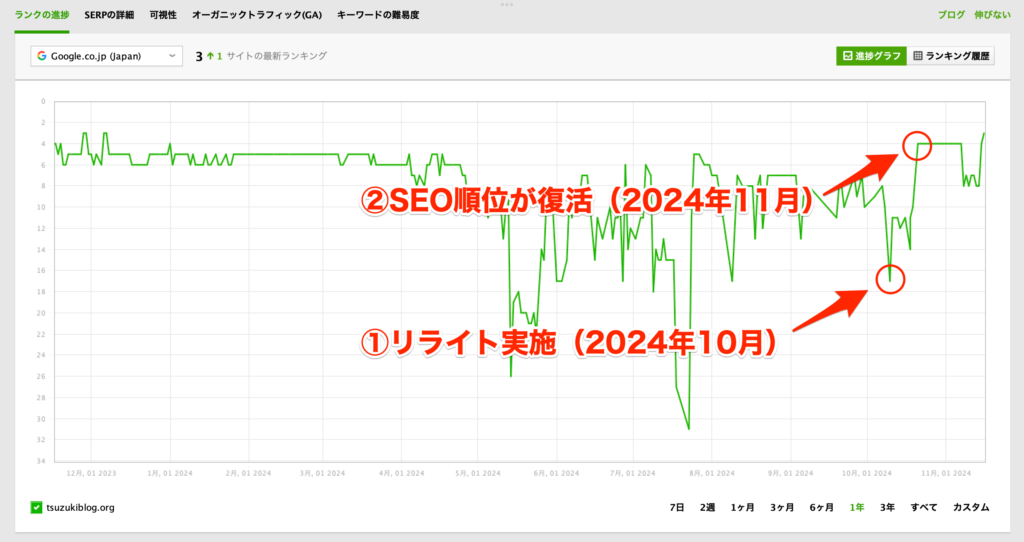

当ブログでリライトした実績をご紹介

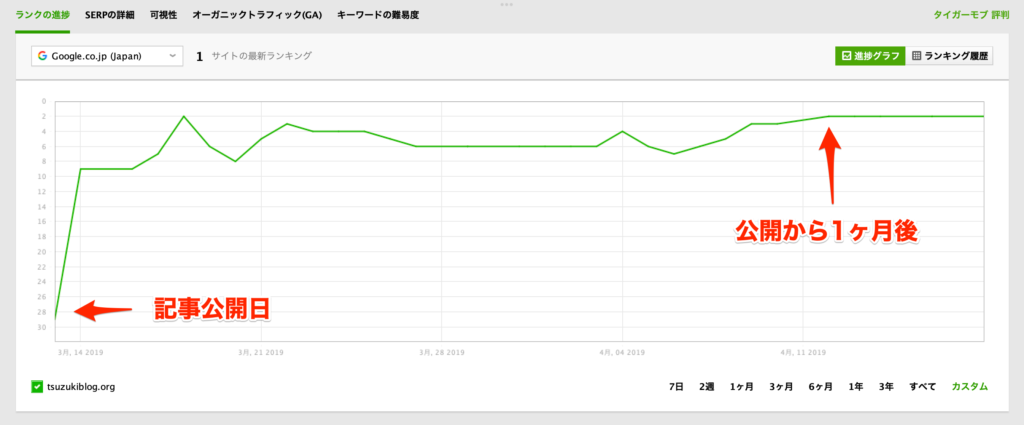

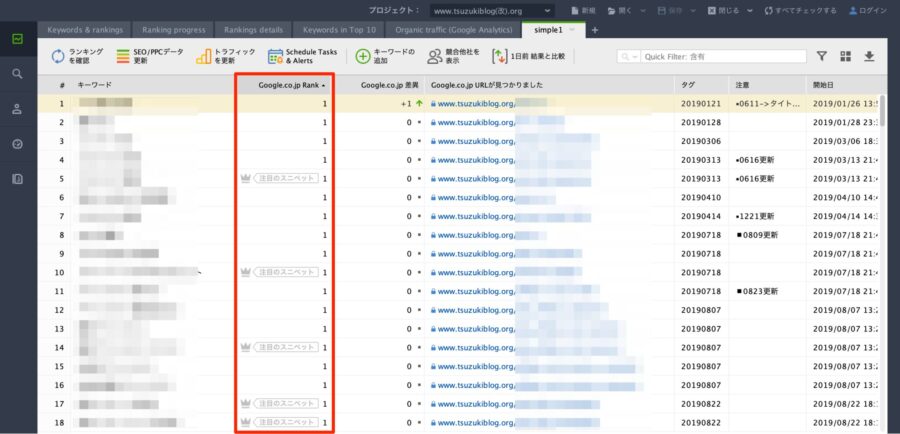

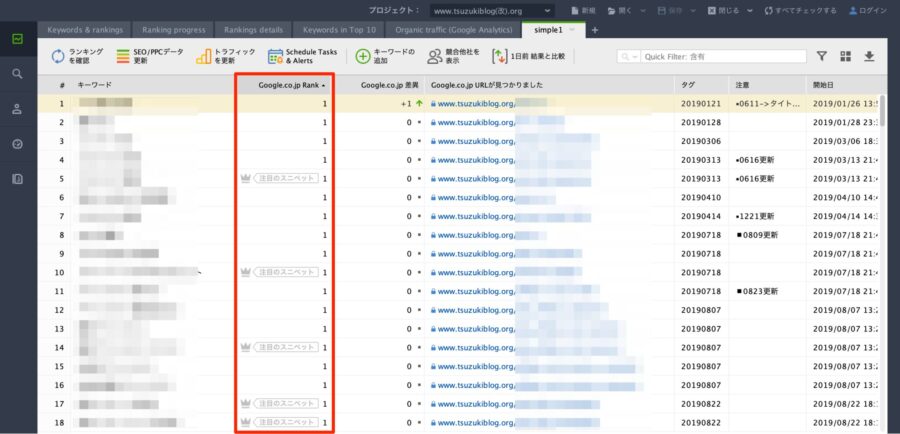

当ブログでリライトしたところ、「ブログ 伸びない」というキーワードで順位が上がりました。

キーワードの検索順位は、RankTrackerというツールで計測しています。詳しくは、RankTrackerの料金プランと使い方を解説をご覧ください。

上記キーワードの基本情報は以下の通り。

- 公開日:2019年12月

- リライト日:2024年10月

- 元の順位:17位(2024年10月)

- 現在順位:3位(2024年11月)

記事をリライトしたことで、SEO順位が改善していることが分かります。

【最重要】リライトすべき記事の選び方とタイミング

リライトは、すべての記事に対して行う必要はありません。

やみくもに修正しても、効果が出にくい記事に時間を使ってしまうと、徒労に終わってしまいます。

少ない労力で大きな成果を出すためには、「伸びしろのある記事」を見極めることが大切です。

僕が実践している、優先してリライトすべき記事の基準をご紹介します。

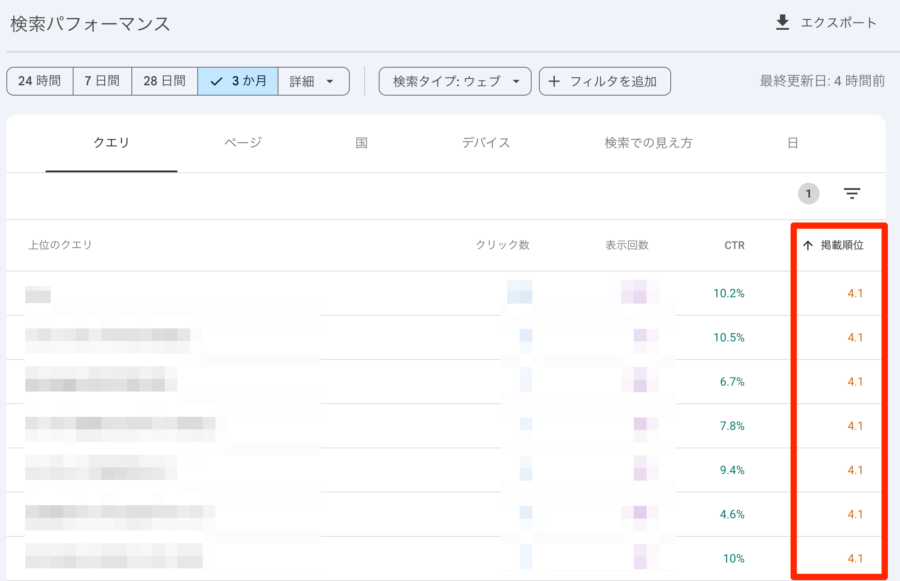

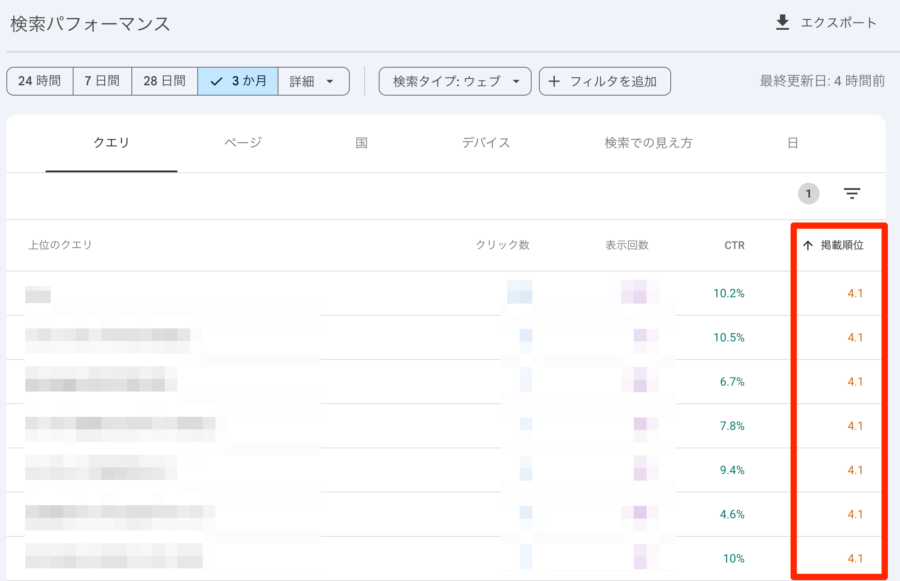

検索順位が4位〜20位の記事(あと一歩の記事)

最も優先度が高いのは、検索順位が4位から20位に入っている記事です。

すでにGoogleから一定の評価を得ており、少しの改善で検索結果の1ページ目(10位以内)やトップ3に入れる可能性があります。

検索結果の1ページ目に表示されると、クリックされる回数は劇的に増えます。

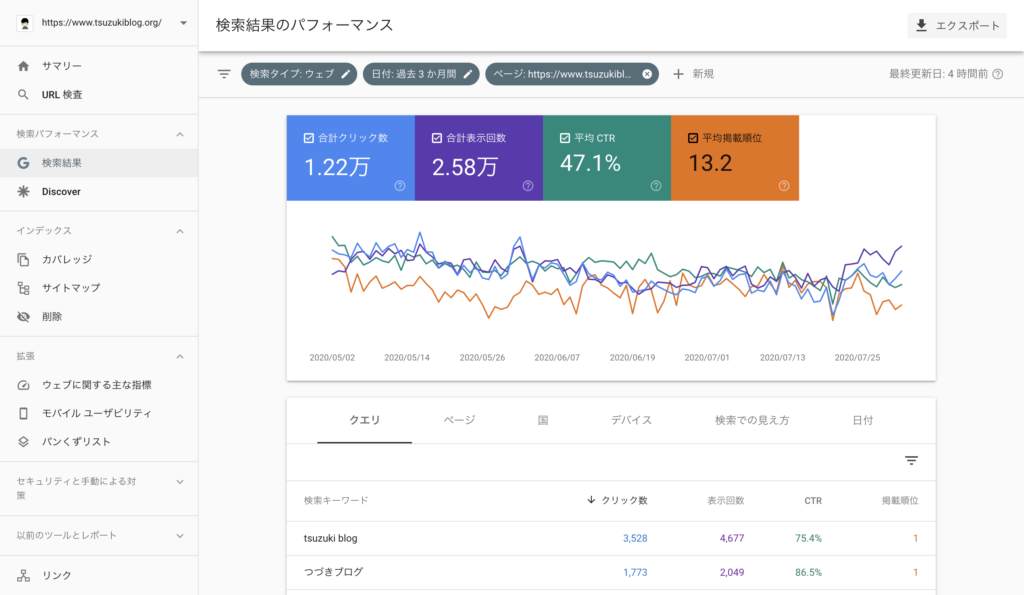

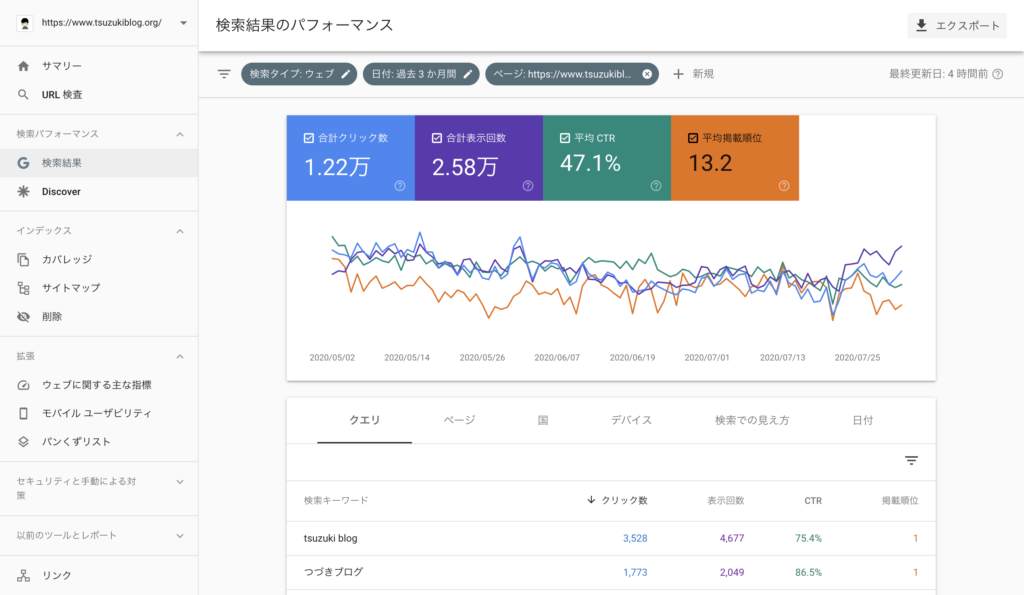

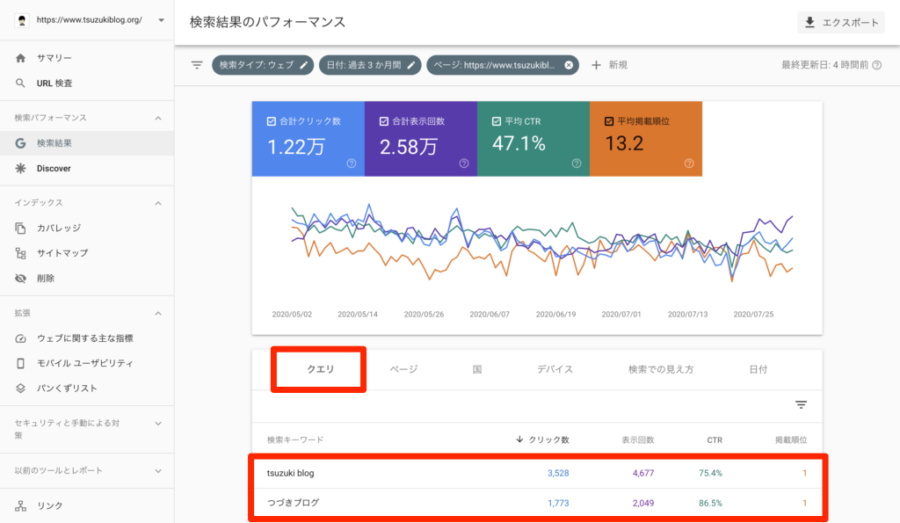

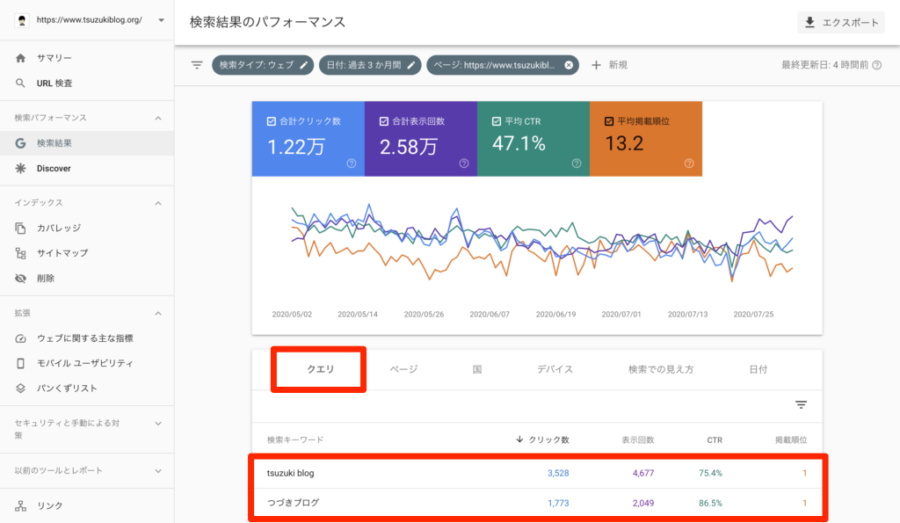

下記のようにサーチコンソールの「掲載順位」をソートして並べ替えてみましょう。

たとえば、11位の記事を9位に上げるだけでも、アクセス数の増加を実感できるはずです。

Googleサーチコンソールを使って、現在4位から20位に位置しているキーワードと記事を洗い出してみてください。

「あと一歩」の記事を押し上げることが、最もコストパフォーマンスの良いリライト戦略です。

表示回数は多いがクリック率(CTR)が低い記事

次に注目すべきは、検索結果には多く表示されているのに、あまりクリックされていない記事です。

「表示回数は多い」ということは、検索ニーズのあるキーワードで上位に表示されていることを意味します。

しかし、クリック率(CTR)が低い場合、タイトルやメタディスクリプション(説明文)が読者の興味を惹いていない可能性があります。

競合サイトのタイトルと比べて、自分の記事のタイトルが地味だったり、中身が想像しにくかったりしないか確認しましょう。

タイトルや説明文を魅力的に修正するだけで、順位を変えずにアクセス数を倍増させられるケースも珍しくありません。

クリック率の上がるタイトルの付け方は下記記事を参考にしてみてください。

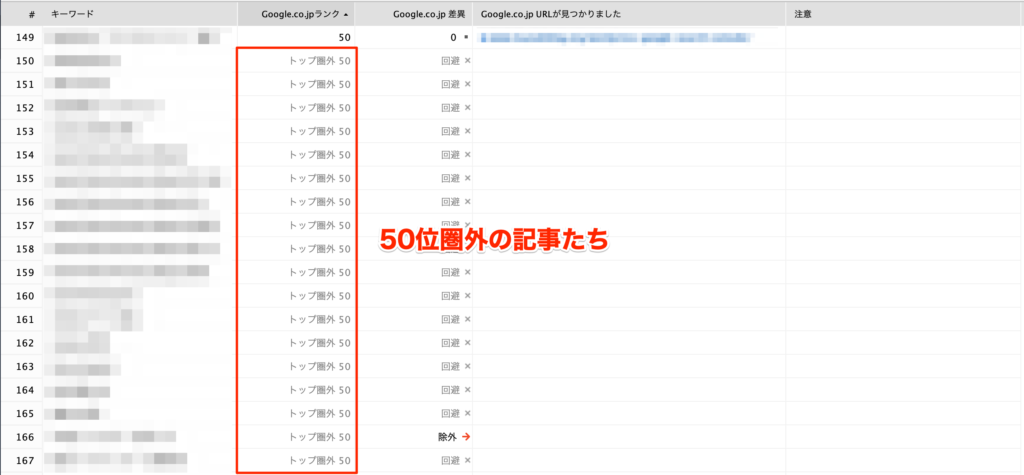

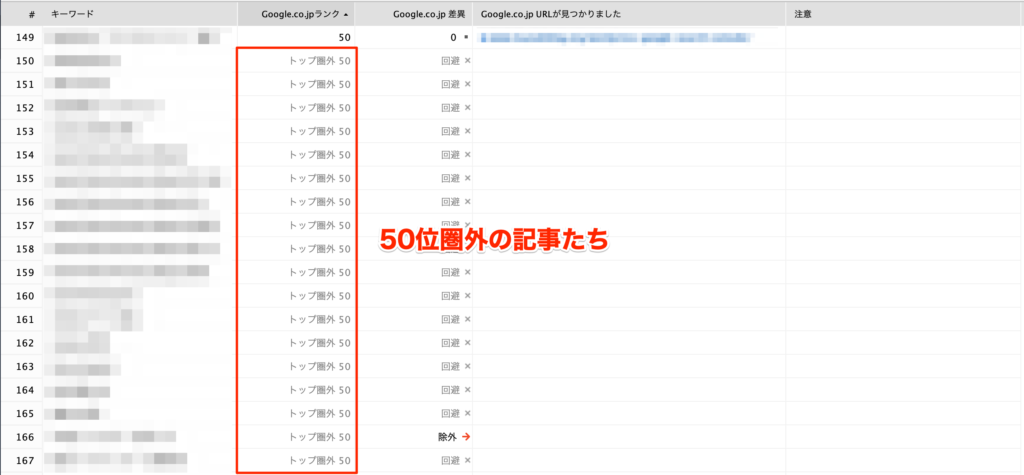

検索順位が50位以下の記事はどうする?

検索順位が50位以下の記事については、基本的にはリライトの優先度を下げてください。

50位以下というのは、Googleから「検索キーワードに対する答えとして不十分」と判断されている状態に近いと言えます。

この場合、小手先の修正では順位が上がらないことがほとんどです。

記事の構成自体を見直したり、キーワード選定をやり直したりと、実質的に「新規記事の作成」と同じくらいの手間がかかります。

まずは上位表示に近い記事の改善に時間を使い、余裕が出てから50位以下の記事に着手するか、思い切って削除や統合を検討するのも一つの手です。

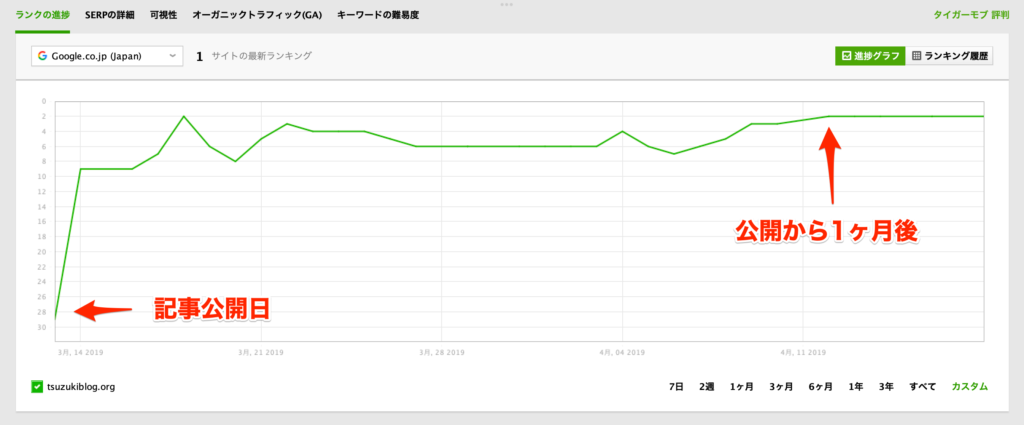

リライトを行う適切なタイミング

記事を公開してすぐにリライトを行うのはおすすめしません。

なぜなら、Googleが記事を正しく評価し、検索順位が安定するまでには時間がかかるからです。

公開直後の順位は変動しやすく、正確なデータに基づいた分析ができません。

下記のように、公開から1ヶ月ほどは順位が安定しないことがわかります。

リライトを行う目安としては、記事を公開してから「3ヶ月から半年後」が適切です。

ある程度の期間が経過すると、Googleサーチコンソールに「どのようなキーワードで検索されているか」というデータが蓄積されます。

このデータ(クエリ)こそが、読者のリアルな悩みであり、リライトのヒントになります。

焦らずにデータを貯めてから、確実な一手を打つようにしましょう。

SEO順位を上げるブログリライトの具体的な手順

リライトすべき記事が決まったら、実際に手を動かしていきましょう。

僕が普段行っているリライトの手順を、5つのステップに分けて解説します。

感覚で修正するのではなく、データに基づいた手順を踏むことで、確実な順位アップを狙えます。

手順①:Googleサーチコンソールで現状を分析する

まずは、Googleサーチコンソールを使って、現状のアクセス状況を把握します。

「検索結果」レポートから、対象記事のURLをフィルタリングして表示させてください。

そこで確認すべきなのは、「実際にどのようなキーワード(クエリ)で検索されているか」です。

※「次を含むURL」「次を含まないURL」「正確なURL」の3つから選べます。

上記のようなステップで指定可能です。

次に「クエリ」タブを見ると、その記事が実際にどのようなキーワード(クエリ)で検索結果に表示され、クリックされているかが分かります。

自分が狙っていたキーワードと、実際に検索されているキーワードにズレがないか確認しましょう。

狙ったキーワードと実際の流入キーワードに大きなズレがある場合は、記事の内容や方向性、キーワード選定そのものを見直す必要があるかもしれません。

もし、予期していなかったキーワードで多く表示されているなら、それは読者の隠れたニーズかもしれません。

ちなみに、Rank Trackerを使っている方は、ターゲットキーワードごとの検索順位を一目でチェックできるはずです。

上記のような感じですね。

そのキーワードに対する答えを記事内に厚く盛り込むことで、評価が上がる可能性があります。

手順②:競合記事を調査して「差分」を見つける

次に、狙っているキーワードで検索して、上位表示されている1位から10位の記事を読み込みます。

上位表示されている記事は、Googleから「正解」だと評価されているコンテンツです。

競合記事にあって、自分の記事にない情報(差分)を洗い出してください。

特に、多くの競合記事が共通して取り上げている見出しやトピックは、読者が求めている必須情報である可能性が高いです。

ただし、競合記事の内容をそのままコピーするのは厳禁です。

あくまで「網羅すべき情報の要素」を把握するために調査を行います。

手順③:検索意図(インサイト)を深掘りして加筆・修正する

競合との差分を見つけたら、いよいよ記事の加筆と修正を行います。

ここで重要なのは、単に情報を足すだけでなく、読者の「検索意図」を深掘りすることです。

読者が抱えている表面的な悩み(顕在ニーズ)だけでなく、その奥にある潜在的な悩み(インサイト)まで想像してみてください。

たとえば、「ブログ 始め方」で検索する人は、単に開設方法を知りたいだけではありません。

「失敗したくない」「会社にバレずに副業したい」「稼げるようになりたい」といった不安や願望を持っているはずです。

こうした潜在的な悩みに先回りして答える内容を追加することで、読者の満足度は大きく向上します。

手順④:タイトルと見出しを最適化する

本文の修正が終わったら、タイトルと見出し(Hタグ)を見直します。

タイトルには、狙っているキーワードを左側に寄せて配置するのが基本です。

さらに、読者が思わずクリックしたくなるような、「【2025年版】」や「初心者でも簡単」といった魅力的な文言を追加しましょう。

見出しも同様に、キーワードを含めつつ、本文の内容がひと目でわかるように修正します。

また、H2見出しの中にH3見出しを入れるなど、階層構造を整理して、Googleのロボットが内容を理解しやすい構造にすることも大切です。

手順⑤:インデックス登録をリクエストして順位計測する

記事を修正して公開ボタンを押したら、リライト完了ではありません。

Googleサーチコンソールの「URL検査」ツールを使って、インデックス登録をリクエストしましょう。

Googleのクローラー(巡回ロボット)に対して「記事を更新したので見に来てください」と伝えることができます。

リクエスト後は、GRCやRank Trackerなどの順位チェックツールを使って、日々の順位変動を計測してください。

リライトの効果が出るまでには、数週間から数ヶ月かかることもあります。

順位が上がったのか、変わらないのか、あるいは下がったのか。結果を見て、次の改善につなげることが重要です。

競合に勝つためのリライトのコツ【Tsuzuki Blog流】

検索上位の記事を真似するだけでは、なかなか1位を奪うことはできません。

すでに上位にいる強力なライバルサイトに勝つためには、あなたの記事だけの「独自性」が必要です。

僕が実際に意識して行っている、差別化のためのリライト術をご紹介します。

①:一次情報(実体験・独自データ)を追加する

Googleは、記事の品質を評価する基準として「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を重視しています。

なかでも「経験」は、個人ブロガーが企業サイトに勝てる最大の武器です。

あなたが実際に商品を使って感じた感想や、失敗談、独自のアンケート結果などを追記してください。文字だけでなく、自分で撮影した写真や、自作の図解画像を入れるのも効果的です。

「どこかのサイトに書いてあった情報」ではなく、「あなただけが知っている情報」を盛り込むことで、記事の価値は一気に高まります。

②:情報の「鮮度」を最新にする

情報の鮮度は、読者の信頼に直結します。

何年も前の古い情報や、終了したキャンペーン情報が載ったままでは、読者はすぐに離脱してしまいます。

リライトの際は、掲載している料金プランやスペック、スクリーンショット画像が最新のものか必ず確認してください。

特に、「2025年おすすめ」のような記事であれば、内容は常に最新の状態に保つ必要があります。

こまめに情報を更新し、記事の更新日を新しくすることは、Googleに対しても「このサイトはしっかりと管理されている」というアピールになります。

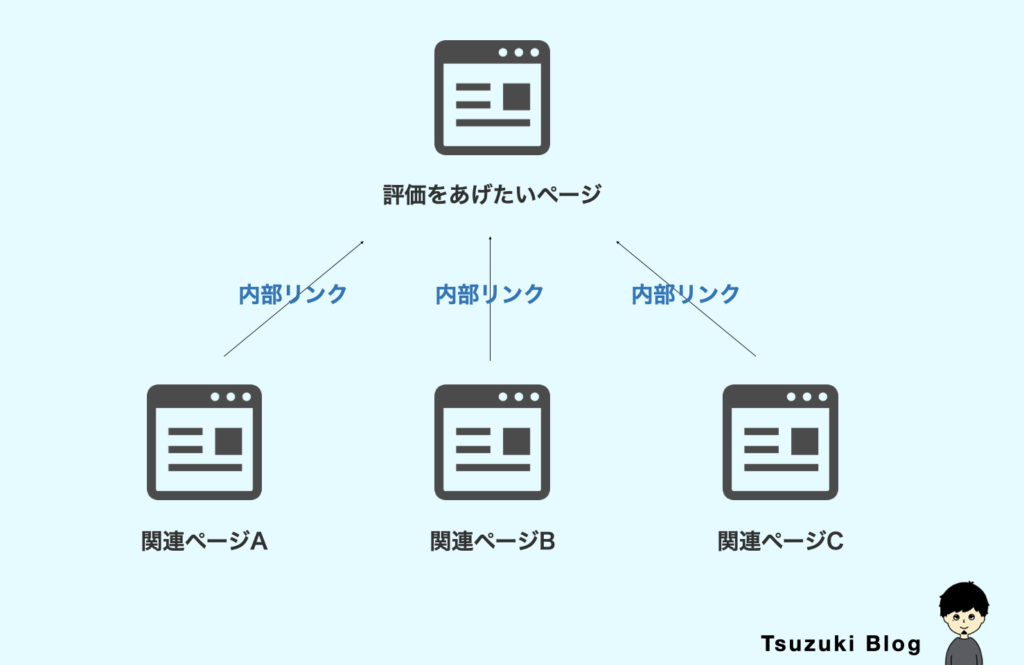

③:内部リンクをつなげて回遊率を高める

記事を単体で終わらせず、関連する他の記事へ誘導することも重要なリライトです。

たとえば、「ブログの始め方」の記事を読んでいる人は、「おすすめのテーマ」や「プラグインの設定」にも興味があるはずです。

適切な箇所に内部リンクを設置して、読者が知りたい情報を網羅的に提供しましょう。

ブログ内を回遊してもらい、滞在時間が伸びることで、サイト全体の評価アップにつながります。

関連する記事同士をリンクでつなぎ、トピッククラスターを作るイメージで構成を見直してみてください。

④:収益記事(キラーページ)への導線を改善する

アクセスを集めるだけでなく、しっかりと収益につなげるための工夫も忘れてはいけません。

集客用の記事(PVを集める記事)から、収益用の記事(商品を紹介する記事)へのリンクが自然かどうか見直しましょう。

ただリンクを貼るだけでなく、ボタンの上のマイクロコピー(添え書き)を修正するのも有効です。

「こちらをクリック」ではなく、「無料で今すぐ試してみる」のように、読者の背中を押す言葉に変えるだけで、クリック率は変わります。いわゆるセールスライティングですね。

PVが増えてきた記事こそ、収益化への導線を磨き上げるチャンスです。

ブログリライトでやってはいけない注意点

リライトは正しく行えば効果絶大ですが、やり方を間違えると逆効果になることがあります。

最悪の場合、検索順位が大幅に下がったり、ペナルティを受けたりするリスクもゼロではありません。

ブログの評価を下げないために、絶対にやってはいけない3つの行動をお伝えします。

①:上位記事の内容をコピペする

上位表示されている記事の内容を、そのままコピーして使うのは厳禁です。

著作権の侵害になるだけでなく、Googleから「コピーコンテンツ(重複コンテンツ)」とみなされます。

コピーコンテンツと判断されると、検索結果から除外されるペナルティを受ける可能性があります。

また、語尾だけを変えたり、単語を少し入れ替えたりしただけの「低品質なリライト」もGoogleには見抜かれます。

あくまで参考にするのは「構成」や「情報の網羅性」に留め、本文は必ず自分の言葉で執筆してください。

②:記事のURL(パーマリンク)を変更する

記事のURL(パーマリンク)は、絶対に変更しないでください。

URLを変更すると、Googleはそれを「まったく新しい別の記事」として認識します。

これまで積み上げてきた被リンクの評価や、ドメインの信頼性がすべてリセットされてしまいます。検索順位も圏外に飛んでしまうため、百害あって一利なしです。

タイトルや見出しを変えても問題ありませんが、URLだけは公開当時のまま維持しましょう。

③:むやみに文字数を増やすだけにする

「文字数が多いほどSEOに強い」という考え方は、少し古いです。

もちろん情報は網羅されているべきですが、読者にとって不要な情報をダラダラと書き連ねる必要はありません。

関係のない話が長く続くと、読者はストレスを感じて離脱してしまいますし、滞在時間が短くなれば、Googleからの評価も下がります。

情報を足すだけでなく、不要な文章を削って読みやすくすることも、立派なリライトです。

「読者の悩みを最短で解決できているか」という視点を常に持ちましょう。

リライトにおすすめの無料・有料ツール

リライトを効率よく進めるためには、ツールの活用が欠かせません。

感覚だけに頼らず、正確なデータに基づいて改善することが、成功への近道です。

僕が実際に愛用している、リライトに必須のツールを3つご紹介します。

①:Google Search Console(サーチコンソール)

Googleサーチコンソールは、ブログ運営者にとって必須の無料ツールです。

「どんなキーワードで検索されているか」「掲載順位は何位か」「クリック率はどれくらいか」といった、リライトに必要なデータがすべて揃っています。

特に、読者が実際に検索した「クエリ」を確認できる機能は、ユーザーの検索意図を知る上で最強の武器になります。

まだ導入していない方は、今すぐ設定することをおすすめします。

②:Rank Tracker(検索順位チェック)

狙ったキーワードの順位を毎日自動で計測してくれるツールです。

リライトの効果があったのかどうかは、日々の順位変動を見なければ判断できません。

Googleサーチコンソールでも順位は確認できますが、推移をグラフで視覚的に管理するには、専用の順位チェックツールが圧倒的に便利です。

有料ツールではありますが、ブログで稼ぐための必要経費と考えて導入してください。

③:ラッコキーワード

記事の網羅性を高めるために役立つのが、キーワードリサーチツールです。

「ラッコキーワード」を使えば、サジェストキーワード(一緒に検索されやすい語句)や共起語を一覧で取得できます。

競合サイトがどのようなキーワードを意識しているか分析する際にも役立ちます。

自分の記事に足りないトピックを見つけるための補助ツールとして活用しましょう。

ラッコキーワードを使ったキーワード選定の方法は下記記事で解説しました。

ブログ記事のリライトに関するよくある質問

ここまでブログ記事のリライトについて詳しく解説してきましたが、まだいくつか疑問点が残っている方もいるかもしれません。

ここでは、リライトに関して初心者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

リライトを進める上での参考にしてください。

リライトの効果はいつ頃出ますか?

一概には言えませんが、効果が出るまでには時間がかかることが多いです。

リライト効果が反映されるまでの期間は、記事内容、修正度合い、競合サイトの状況、Googleアルゴリズムの変動などによって異なります。

すぐに効果が出ることは稀で、目安としては最低でも1ヶ月、一般的には3ヶ月〜半年程度は様子を見る必要があると考えておきましょう。

Googleの公式な見解でも、SEO施策の効果が出るまでには4ヶ月から1年かかる場合があるとされています。

ただし、タイトルやディスクリプションの修正といった小規模リライトの場合は、数週間〜1ヶ月程度でクリック率の変化などの効果が見え始めることもあります。

リライトと新規記事作成、どちらを優先すべき?

ブログの運営状況によって優先順位は変わります。

どちらか一方だけを行うのではなく、ブログのフェーズに合わせてバランスを取ることが大切です。

◼️ブログ初期(記事数が少ない段階)

新規記事作成を優先しましょう。まずはサイト全体のコンテンツ量を増やし、テーマ性を確立することが重要です。記事作成を通じてライティングやSEOの経験を積むことも大切です。

◼️ブログ中期(記事数が増え、データが蓄積されてきた段階)

リライトと新規記事作成を並行して進めるのがおすすめです。アクセスが集まり始めた記事や、あと一歩で上位表示できそうな記事(20位〜50位程度)のリライトに着手しつつ、まだカバーできていないキーワードで新規記事も追加していきましょう。

◼️ブログ後期(主要キーワードを網羅し、記事が充実した段階)

リライトの比重を高めます。既存記事の質をさらに向上させ、情報の鮮度を保ち、検索順位を維持・改善していくことに注力します。もちろん、新しい情報や切り口があれば新規記事作成も行います。

常にブログ全体の目標や、ご自身が使えるリソース(時間や労力)を考慮しながら、最適なバランスを見つけるようにしましょう。

リライトの頻度はどのくらいが良いですか?

「〇ヶ月に1回」のように、一律の頻度を決めるのは難しいです。

キーワードによって異なります。

ブログで稼ぐことを最優先するなら、BuyクエリやDoクエリ、商標キーワードなどの「収益性の高いキーワード」を優先的にリライトすべきです。

なぜなら、収益性の高いキーワードでSEO上位を取れたら、成果発生しやすいからですね。

収益キーワードを中心にSEO順位をモニタリングして、順位を上げるためのリライトを実施してみましょう。

もしリライトして記事の順位が下がったらどうすればいいですか?

リライトをした記事は、一時的に検索順位が下がることもあります。

もしも、リライトして記事の順位が下がったときは、下記の記事を見ながら修正を加えましょう。

まとめ:リライトを習慣化してブログを資産にしよう

今回は、ブログのリライト方法と具体的な手順について解説しました。

リライトは、一度やれば終わりというものではありません。

検索順位の変動や情報の古さに合わせて、定期的にメンテナンスを行う必要があります。正直なところ、地味で根気のいる作業です。

しかし、この地道なリライトを積み重ねることで、過去に書いた記事が、長期的にアクセスと収益を生み出す「資産」へと変わります。

新規記事の作成も大切ですが、ぜひ今日から「リライト」の優先度を上げてみてください。

過去の記事たちが、あなたのブログを強く支えてくれるはずです。